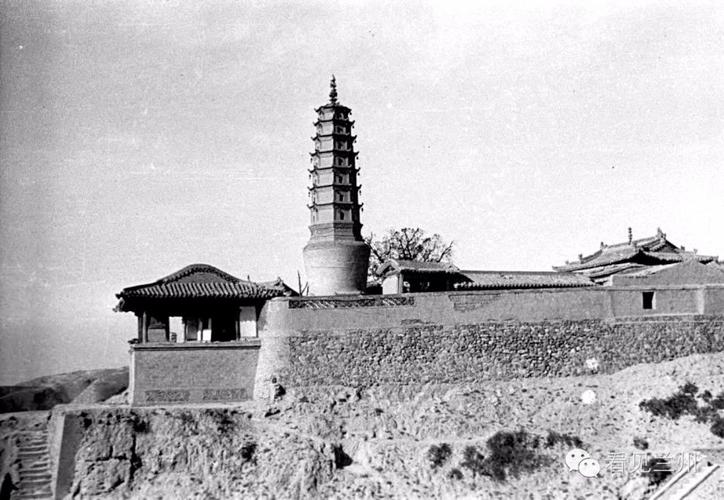

回忆奇峰照相馆的经历(照相館奇峰黃傢)

黄家花园山西路上有个“新华书店”。书店的南侧有个照相馆----“奇峰照相馆”。五十年代上小学时,最爱去书店看看新上柜的“小人书”。主要是三国系列的,看看有没有新书出版。当时最爱看的有《反西凉》,还有就是《长坂坡》。当时觉得《火烧新野》画的极次,不好看。

中学时比较爱去照相馆了。不是为了照相,而是买显影粉、定影粉一类的,玩摄影。当年还有一种冲剂,两包,用以把照片换颜色。因为照片都是黑白的,用这种药剂,两包,冲成两碗药水。把照片放入一碗中,慢慢地影像就消失了。取出,凉水冲净,放入另一个碗中,影像有渐渐显示出来,不过就变成蓝白或棕白的了...

“奇峰照相馆”橱窗里有一个阿姨的半身照。手扶立柱,夏装,好像是穿布拉吉...家母路过时,总要停步看上几眼。小时候我一直以为“老太太”,是看连衣裙的样式,直至WG后才知道,这位阿姨叫刘允桐,是天津歌舞剧院的声乐演员。刘阿姨在天津十二中上的初中,是家母的学生。

我家在洛阳道,所以照相一般都去这里。照相馆进门左手处为开票的柜台,正对着的是一个小门,进门上楼梯,在二层拍照。楼梯口处有一面镜子,上有顶灯,镜子边用线绳拴着一把梳子。右手是拍摄工作室,门前挂着厚厚的墨绿色的门帘。工作室很大,有半间屋堆放布景。如坐人的木墩,胶合板制成的立柱等。

1973年夏,我随单位去杨柳青电厂参加抢修失火后的机组。不料偶遇风寒,高烧不退,单位便把我送回家中,慢慢调养。愈后,去“瑞华”理发,一高兴又在“奇峰”拍了张两寸照片...上年度曾把此照传到网上,后见到亦被选登在“黄家花园图片展”中了。

不过,我的结婚照不是在这里拍的,而是在”中国照相馆“。

1977年底回津“旅行结婚”。因为“奇峰照相馆”人多,而且拍照时在一旁等候的顾客也都围着观看,让我觉得在这种情况下拍照特“别扭”,于是去找张筱兴帮忙。

张筱兴是我中学同学,家住西宁道鸿吉里,也就是西开教堂的西侧。筱兴是马增芳的长子,出身曲艺世家,六十年代末去了东北建设兵团。如今回津,就职于和平区工人俱乐部。张筱兴自幼喜爱摄影,中学生时就拥有一架幸福牌双反相机。回津后在区里分工管摄影。

我告诉筱兴,我希望拍结婚照时没有外人围观...张筱兴听后大包大揽,同时约定次日晚间,待营业时间过后,照相馆关门,去和平路上的“中国照相馆”拍结婚照。

次日晚餐后来到和平路,见照相馆已关门,心坦然。进门后却见有数十人在内等候,张筱兴说由于他请照相馆的老师傅亲自拍摄,所以同时来了几十个徒弟,为的是学习观摩,“没嘛似儿,都似介个儿人,没外边儿达,你格不就似介意似嘛。”

张筱兴是我的班长,永远有理。介似儿闹的,我还不如去“奇峰照相馆”呢...

(图文: 徐定茂)

精选留言@高原:记得奇峰照相馆有一张拿过全国摄影大奖的照片(高瞻远瞩)是张女军人肖像。作者陆奇峰人也 ,就是为什么叫奇峰照相馆的原本。

@风儿 ⛵️:此文好有趣,让人感觉一下子回到那个年代…在黄家花园的人们都在奇峰照相,百岁照,结婚照,全家福照片,等等,太多的回忆啊谢谢作者的文章,给了我美好回忆。

@孟繁芝:那一年山东老家三叔来了,看见母亲年轻时的照片,想要一张。山东父亲家的亲戚对母亲是很尊重的。我拿照片来到东楼震东照像馆洗照片,一老者看了看,叹口气,搖搖头。说这是资产阶级不给洗,我望着母亲二十多岁,卷曲的长发,上面别着一枝花,白皙的脸上深深的酒窩,一付秀美的黑色细边眼镜透着秀美。噢,这就是资产阶级。母亲只好把自己喜欢的照片送给了三叔。文化大革命来了,震东照像馆改名为东风照像馆。

@平和:奇峰照相馆,很多回忆,儿子的百岁,周年照片都是在那里照的。

@Janet Young:我姥姥在中国照相馆工作一辈子,看到了很亲切

@桀骜:有没有住在尚友里的老邻居?

@Antony²⁰¹⁹:作者太可爱了!

虽然没有在奇峰拍过照但是仿佛身临其境,黄家花园给我童年留下了太多美好回忆,谢谢作者!

@笑看风云:我很欣赏作者对奇峰照相馆内部结构的描述。非常准确,从而令人不得不回忆起自己曾在那里照相的经历。记得七十年代末,因我们一位同事要移民香港,所以我们四位要好的同事一起:先到瑞华理发店理发,然后再一起到奇峰照像馆拍合影留念。尔后每人戴上准备定居香港的岑姓同事所戴的领带,照了一张证件照。那是我平生第一次戴领带,加之老攝影师(女)技术相当好,又与我们同事很熟,照出的相片效果甚好,我便将这张戴领带的照片作为当时一切证件照的首选,且一真保留加印的照片至今。

@斯城岁月:那也是我每日上学的必经之路,橱窗内一组警花的照片,至今难忘!

古典名著是在这家新华书店内的到了启蒙,初恋与情人合照也是在这里拍的,镜子小梳子记忆犹新......

@宝华姥姥:说起照相,为什么过年过节照相的特别多,因为穿新衣服了。记得小时候我和小伙伴们一起去照相。就在南市东兴街,公共厕所对面的华东照相馆,人那叫一个多,等了老半天才照上,在那经济匮乏的年代,这也叫奢侈。我记得才花了一块多钱。当时很不容易,家里给的几分早点钱省下来的。

@(海阔天空):小时候都是大人给照相,现在想想,其中更多包含了大人们的乐趣,他们逗你笑,还有一次让我喊“交子地给” ,他们那个乐呀,长大了明白敢情是日本话。很少去照相馆摆拍,也不喜欢灯光照的感觉,还得去“看样子”,就是看样片,满意了再吸印。不过有位亲戚是中国照相馆的东家,经常用120胶卷的背纸卷成长棍逗我玩,背纸一面黑的,一面黄色,有好多刻度数字和符号,螺旋卷起,一头尖,像个教鞭。照相馆去过兄弟,鼎章,东风,中国还有就是红艺。还有解放路利华大楼下面那家。再后来,自己玩摄影,除去冲胶卷去照相馆,其他都自己弄,放大机,整合的像纸,扁合,一盒没多少张,好像比A4纸大些,自己裁,暗访房很温馨,显影,定影液的气味浓烈。然后就贴在玻璃板或窗户上,干了掉下来就行了。到70年代后期,水上公园正门口有好多冲胶卷的,一个桶上面用黑布盖着,黑布盖上连着两耳个套袖,把手伸进去冲洗,质量不行。

@天津_禾匀(辉):过去没有几家有相机,遇到有照相的事自然去照相馆,黄家花园附近的居民百分之九十五都在奇峰留过影

@后知后觉:我十二岁之前的生日照都是在这照的!

@悠闲自得:知道红艺照相馆的,一定是后生,WG后改的名。作者把经历的小事,流利风趣的叙述出来。好看。我们都是住在附近,有着共同经历的人。

@室静蘭香:奇峰照像馆,是我儿时到成年唯一照像的地方。照像馆的老板姓陆,全名陆奇峰,此人人品,技术都是一流,他照的虚光照,三联照,上色照均超上名气很大的中国,鼎章等大像馆,WG中改名红艺,WG后拆迁,不知搬那去了?奇峰,几十年的情怀,无限的感慨!

是我永远的回忆!

奇峰!

永远怀念你!

!

黄家花园义达里(林黑)我的西安道小学(柳生云)西安道小学的你说我说黄家花园的圆茅房(王和平、何申等)黄家花园的报刊亭(郁琪)成都道上“陶茂正旧居”到底是谁的宅子?(孟庆丽、张诚)原西安道108号的回忆(曹国强)西安道的变幻(柳生云)西安道杂忆(林黑)梦里的黄家花园(何申)黄家花园的零碎回忆(王玮)黄家花园天隆里的记忆(张连起)黄家花园于我的温热回忆(向丽)黄家花园二池是我家(刘稳健)我知道的陆奇峰先生(冯文豹)

(编辑:张翔)