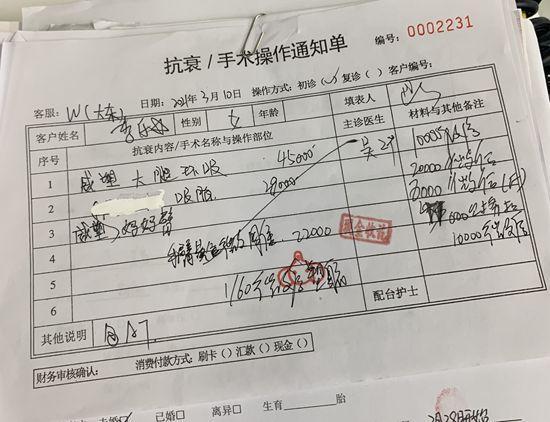

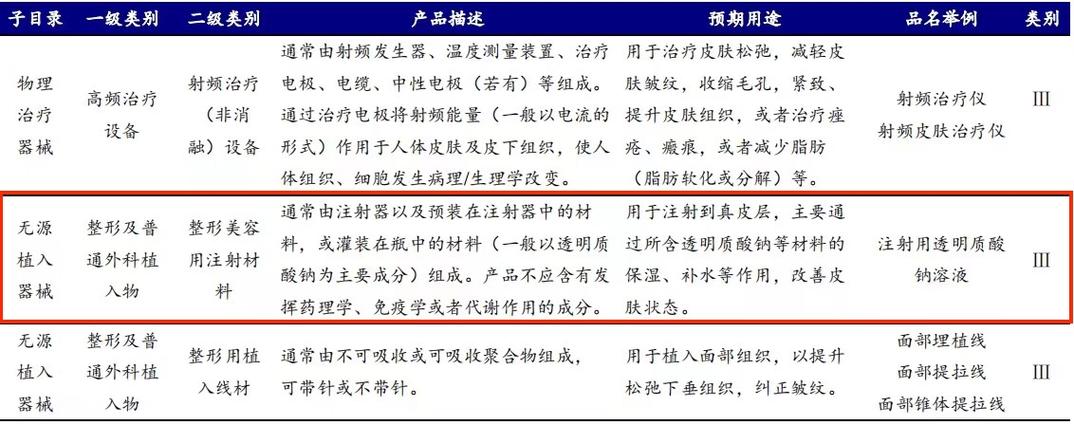

闪闪发光的女性_上海百年女子医学院侧影(醫學院醫院女子)

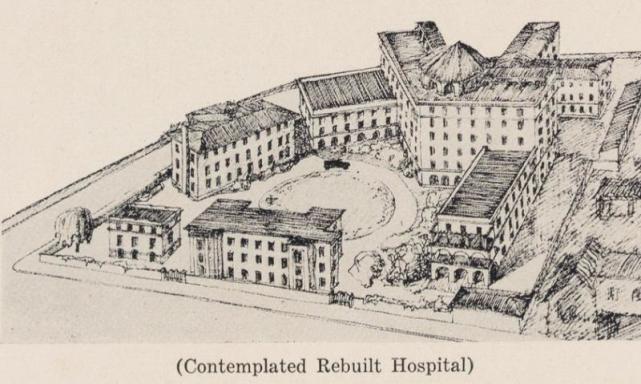

距今整整100年前,苏州妇孺医院及其女医学堂,正式脱离东吴大学医学院,整体搬迁到上海,与上海市民俗称的“红房子医院”———即上海西门妇孺医院融为一体。3年后的1924年,上海基督教女子医学院(Shanghai Woman’s Christian Medical College)的牌匾挂上门头,其地址正在如今的复旦大学上海医学院附属妇产科医院位于老南市的老院区。

女子医学院面世后,真正独立运作的时间不足20年,到抗战时期被迫解散前,已是硕果累累,涌现的人才与教学成果极为丰富。20世纪80年代,笔者作为上海医学院的年轻学生,曾有幸一睹昔日女子医学院精英的端庄优雅,老教授们做人与育人的方法富含女性独有的视角,她们对医学与人性的精准把握,让晚辈受益终身。

上海女子医学院规划图

一

1884年,23岁的宾州女子医学院毕业生、医学博士伊丽莎白·罗夫施耐德(1858—1922)受聘主持上海西门妇孺医院的筹建发展。她先租借两间民宅开业,同时亲手规划设计,将医院建成别具一格的红色洋楼。医院因高超的医术与漂亮的建筑,迅速被市民传神地概括为“红房子医院”。罗夫施耐德也按方言习俗,被称作“卢医生”。

检阅目前已知的学术史料,清末民初行医中国的外籍医生中,罗夫施耐德的学术成就是公认的。1886年,近百位旅华职业传教西医组织起“中国博医会”。1887年3月,该组织的官方季刊《博医会报》正式出版。在创刊号公布的组织结构中,罗夫施耐德是唯一的女性骨干,即4位责任编辑之一。按照史学家的相关考证,罗夫施耐德是中国第一例剖宫产手术的施行者,还施行过闻名于世的33磅巨型子宫肌瘤摘除手术。

“卢医生”将一生中最美好的31年留在了上海。更重要的是,这所位于上海城西门外的新式医院,不仅为本地女性群体提供现代医学理念上的诊疗服务,还为女性专业医护人员在医学事业上提供了施展才华的平台。至20世纪20年代,上海西门妇孺医院历经近40年的磨炼,无论学术声誉还是人才储备,已经积累起雄厚实力。

苏州妇孺医院则创建于1887年,其主办方是美国基督教南方监理会。在苏州,东吴大学医学院所属医院一家独大,没有竞争对手。而在上海,圣约翰医学院、同德医学院、震旦医学院等医学院发展势头不减。在南方监理会看来,依托苏州妇孺医院专科人才与临床特色,加之西门妇孺医院的实力,到沪上拾遗补阙地开办一所独一无二的女子医学院,可谓水到渠成。

《博医会报》创刊号

二

1932年,王淑贞出任上海基督教女子医学院首任中国籍校长。王淑贞是医学博士,公认的中国妇产科学奠基人。笔者就读本科期间,王教授虽已高龄,但依然活跃在临床与教学第一线。许多医学生正是读着她主编的《妇产科学》踏入这座学术殿堂的。

王淑贞是典型的苏州“嗲妹妹”,外柔内刚。少女时代的王淑贞,在中国近代教育史上颇有名声的苏州振华女校接受启蒙,而王淑贞的祖母谢长达正是该校创办人兼校长。

振华女校人才辈出。当杨绛入学振华女校时,王淑贞已获得竞争激烈的奖学金赴美留学,就读于著名的约翰·霍普金斯大学医学院。当钱锺书带着杨绛留学英伦时,王淑贞早已海归上海西门妇孺医院,同时肩负临床执业与教书育人两副重担。

王淑贞聘用自己的丈夫、医学博士倪葆春出任外科副教授,铁面不徇私情。要知道,倪葆春是比王淑贞高一届的约翰·霍普金斯大学医学院学兄,专修整形外科并独树一帜,后来还出任圣约翰医学院院长。作为经过现代文明洗礼的新一代知识精英,倪葆春摆脱故步自封的羁绊,“妇唱夫随”,支持妻子的医学事业,其思想开明可见一斑。

女子医学院的招生标准非常严格,候选考生主要是知名女校的优秀毕业生。她们要通过大学阶段的基础科学教育,方有资格被择优录取,再往医学博士方向培养。

以1935届的15名学生为例,其中,来自上海沪江大学的有6名,华南女子学院6名、南京金陵女子大学3名。在一张全班合影中,充满了新式女性的自信与美丽。其中,有一位聪慧动人的女生,名叫李月云。

李月云是时任校长王淑贞教授亲手招进并带教出来的。1938年,从女子医学院毕业后的李月云前往美国留学深造。1941年,她成为纽约纪念斯隆医院(现名纪念斯隆·凯特琳癌症中心)的首位女性外科医生,在人才济济的西方现代肿瘤医学史上创造了一个纪录。1946年,李月云教授自掏腰包购置当年最先进的诊疗设备,毅然回沪专攻肿瘤诊治,成为上海中山医院肿瘤外科和上海肿瘤医院的创始元勋。1977年以后入学上海医学院的晚辈中,不少人都曾得益于李月云教授的悉心指导。

女子医学院1953届学生合影

三

女子医学院最后一批毕业生中,包括后任上海医科大学附属妇产科医院(复旦大学上海医学院附属妇产科医院前身)院长的郑怀美。

郑怀美的父亲就是不断地向女子医学院输送预科新生的上海沪江大学校长郑章成。郑怀美的母亲盛祖新,一边出任沪江大学女生总监,一边兼任女子医学院董事会主席,全权负责医学院的发展方向等决策。

20世纪80年代,笔者作为上海医学院的年轻学生,曾经受教于郑怀美教授。郑教授给我们安排的妇产科第一堂大课,让我至今记忆犹新。

一天上午,老师主讲总论,中午休息时分,助教老师突然宣布,下午1点全体参加在妇产科医院的临床见习。我们位于枫林桥的校园距离老南市的红房子医院说远不远、说近不近,挤上43路公交车,至少30分钟方能抵达。同学们匆忙带上白大褂和大馒头,边吃边跑,乘车赶路。

踏进医院大门,几位带教老师立即将男女同学随机分成小组,领进妇科诊室屏风后的体检区域。一群手戴乳胶手套的毛头小伙子,突然遭遇就诊女病患,医患双方尴尬到瞬息凝固。但在助教威严的指令下,大家还是就上午刚学到的书本知识仔细地亲手做了实体验证温习。

笔者从事医学人文与专业伦理学研究后,认真比较过各地医学院的教案。兹以为上述教学的重点在于,医学院必须设法屏蔽男生对首次妇产科见习的心理预期。临时通知,令人猝然进入严谨的教学情境中,男生迅速科学地转换成男医生,极短的转折过程,其实是事先设计出来的生理拮抗措施。

如今,将这些碎片化记忆细节拼接起来,不得不感叹,训练过我们的女教授们,真是个个都不一般。

栏目主编:沈轶伦 文字编辑:沈轶伦

来源:作者:方益昉