谁在操纵女性的审美?(女性誰在審美)

在这个暑假,不少学生都选择了在自己外貌上进行动工。

淮安妇幼保健院美容科主任称,今年咨询整容的队伍,呈现低龄化趋势,初中毕业生来整容的都占有一定比例,他接待过最小的咨询者只有8岁。

而且这情况已经有几年了,2018年,央视财经《第一时间》中就发了一条惹出争议的——成都一高中某班32人几乎都接受过整形手术!

而且很多都是家长,竟然都主动要求孩子整容,而且理由是:“别人的孩子都做了,我家孩子也不能落后,不然以后会吃亏的。”

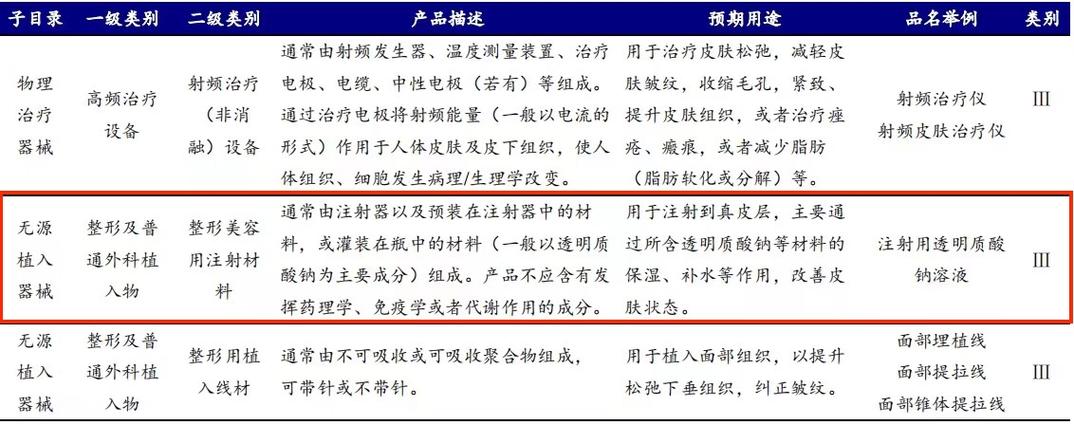

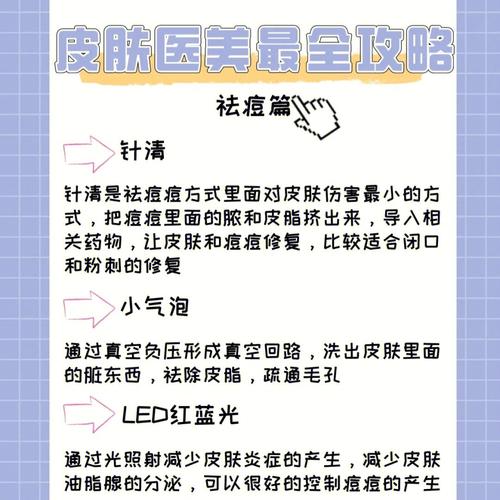

整容之外,美容也有,而且上至头发种植,下到小腿抽脂,水光针,玻尿酸,面部填充,各种项目眼花缭乱,满脸都燃烧着人民币的味道。

趋之若鹜的整容大军里,女性占了绝大比例。

在女性对美的追求方面,整容这种一劳永逸的办法诚然更彻底,但背后的风险也不可小觑,所以大多数女性会采取更日常的方式——化妆。

在某些国家,化不化妆甚至严重到了影响个人生活的地步。

2017年,韩国美妆行业总产值超过130亿美元。韩国只有5200万人口,排名全球第27位,却跻身于全球十大美妆市场。

在砸下真金白银之外,韩国女性每天还要牺牲睡眠,早起一两个小时,完成长达12个步骤的全妆。

油管上有一支名为《我不漂亮》的短片,博主裴殷贞这样说:

“以前如果我没有化妆出门的话,会非常没有自信。就连别人看着我素颜的样子,我都会非常尴尬,我真的好恨我这张脸。”

就连到楼下买个泡面、或只是去附近超市买东西,裴殷贞也坚持要花两个小时,把妆画完后才“允许自己出门”。

她说,这是为了让自己心安,就算要牺牲睡眠或吃饭的时间,也一定要在出门之前,把自己装扮完整后才愿意出门。

在韩国,女性生存状态,裴殷贞只是韩国社会女性生存状态的一个缩影。

在韩国,不化妆的女性几乎就没有人权。

韩国MBC的一档晨间节目上,曾出现了一位戴眼镜出镜的女主播。

仅仅因为佩戴框架眼镜出镜,这位主播成为了本身。观众写信到电视台来投诉她容貌不端,制作人也因此责备她。

在韩国,女性素颜出门就是“犯罪”,如果你不化妆,身边的朋友会问你是不是生病了,甚至会被指责。他们认为化妆是必须的,是基本的社交礼仪。

在如此沉重的审美压力下,韩国女性开始集体反抗,发起“挣脱束身衣”运动。

对这种耗费心神而日复一日的例行操作,韩国的女性终于感到倦怠了,她们在社交媒体上发布视频,展示她们毁掉的成堆化妆品。

一些更加勇敢的女孩,会直接发出化妆前后的对比照。

小小的非暴力抗议,她们却为此付出了难以想象的代价。

裴殷贞也参与了这项运动,她在镜头前将妆容全部卸掉,摘掉假睫毛和美瞳,换成厚厚的全框眼镜。

她痛诉:“束身衣越来越紧。我们不得不在每次出门前,花费一两个小时化妆。忍受眼睛的酸涩,嘴唇的干裂,更不要说他人的评判带来的自卑和煎熬。”

结果,她收到大量不堪入目的谩骂,乃至于这样的警告:“我要找到你,然后杀了你。”

在死亡威胁面前,裴丽娜此前的所有心理准备瞬间溃堤,她关掉了评论,躲在家里。

在中国这边情况截然不同。

台北市长柯文哲有一次当众表示“美学不仅是一种坚持,也是一种责任”,日本女孩子都会打扮化妆较美,台湾却有女性同胞 “直接上街吓人”。

结果被认为言论不妥,台湾社会一片谩骂,当被追问到是否会为不妥言论道歉时,柯文哲并没有觉得有什么问题——

“这个要怎么道歉啦?”

在第16届台湾同志游行(Taiwan LGBT Pride)的现场,人群中有人举着巨大的橘色标语牌,上面的文字格外引人注目。

她们向柯文哲喊话:“柯市长~我出来吓人了!

老娘化不化妆都超正,照照镜子,关你屁事!

”

为什么不同国家会出现这样的区别?

有一个很流行的说法,说“化妆是为了取悦自己”。

但事实真的如此吗?

在文艺复兴时期,口红虽然在民众中风行,但教会视其为禁忌品,一些保守主义者公开声称化妆是不得体的。

教士们反对口红,英格兰教士的态度又更为激烈,他们甚至将涂着口红的女性称为“撒旦的化身”,认为人工装饰的面容是挑战上帝的权威。

到18世纪,对口红的歧视达到了巅峰,当时英国国会通过法律来裁定那些依靠口红、香水等化妆品来诱骗男人结婚的女性要受到惩处。

20世纪初,随着资本化大生产的展开,消费社会日渐成型,口红才成为女性的日常生活用品,不再是所谓“坏女人”用来捕获男人的工具。

(1912年纽约大游行, 涂着口红上街争取政治权利的女性)

经济困难时期,口红可以给女性带来一些精神慰藉,于是更加畅销,这就是“口红效应”。

辗转到六七十年代,女性平权运动的浪潮席卷世界,女性主义者开始对涂口红、化妆提出质疑。

他们认为化妆是父权制对女性的一种压迫,是女性被物化的一种表现,类似于以前的束腰。

但没过多久,到八九十年代,形势又开始发生变化,第三波女性主义者表示要接纳女性气质,女性可以通过化妆、穿性感衣服等各种方式,从心理上、社会上和政治上为自己争取权利。

而化妆也不是男性压迫女性的工具,喜欢化妆、涂口红的女性也不是受害者,是出于自由选择。

但实际上,这话并不完全对,因为自愿并不代表着自由。

特别是后资本主义时代,所有人都认为自己的选择是自愿的,并没有人绑着你去化妆,去买形形色色的商品。

其实,资本对人们的“规训”会变得更加隐蔽,更加难以察觉。

它很温和,不会让你裹小脚,不会让你穿塑身衣,不仅不会,还会不断去赞美你,颂扬你。

影片《穿普拉达的女王》中,初涉时尚圈职场的小白安迪,看到同事拿出那两个腰带,嘲笑它们有什么不同。

时尚女魔头米兰达顿时发怒,不留情面地羞辱了安迪对时尚的“无知”:

“你身上挑选的那件蓝色的条纹毛,你以为是按你的意思认真地选出这件衣服?

并不是,首先你都不明白那件衣服不是蓝色也不是青绿色或琉璃色,实际上它是天蓝色。

你也不知道,从2002年Oscar de la Rent 的发布会第一次出现了天蓝色礼服后,天蓝色就出现在随后8个设计师的发布会里,然后才风行于全世界各大高级卖场,最后大面积地流行到街头,这样你才能在廉价的卖场里买了它。”

你以为的自愿,实际上是经过巧妙诱导的。

米兰达的这番高论,正是道出了资本世界下商品运行的其中一个法则,就是通过垄断审美的权力,让消费者为了迎合“高级感”主动选择他们想让消费者选择的东西,还以为是自愿的。

另外,还可以通过铺天盖地、席卷网络和电视的化妆品广告。

几个荷兰大学教授在经过对比实验后,在《消费者报告》期刊发表了一个令人大吃一惊的观点:

化妆品广告会让女性觉得自己更丑。

而且这是商家故意如此的。

(《消费者报告》杂志)

在上世纪30年代十里洋场的上海,当时的美妆日化国货就开始在《申报》刊登图文和软文广告了。

1932年,“无敌牌蝶霜” 打了一则关于“恋爱哲学”的广告。

黄女士才结婚不久,丈夫就已经对她没有多大兴致,李女士结婚十年,夫妇两人仍然如胶似漆。黄女士问李女士秘诀是什么,她是这么回答的:

“姊结婚后毫不修饰,我则不然,每日必搽无敌牌蝶霜,故能容光如新;姊以后倘能每日搽用无敌牌蝶霜,则夫妇间爱情必能恢复原状”。

(无敌牌牙膏广告:“用无敌牌牙膏擦牙,与爱人接吻,又香又甜蜜。”)

今天看来,这则广告当真粗暴,有意无意暗示你不化妆就会变丑。

人类学研究者Amy Farrell曾在《肥胖羞辱》一书中如此描述,从19末起,随着社会推崇以瘦为美,各种节食指南出版,老奸巨猾的商家们逐渐学会了“肥胖羞辱”的这一套,使女性倍感压力。

化妆广告的这种暗示和肥胖羞辱套路是一样的,其实就是“外貌羞辱”。

“眼睛越大越好,皮肤吹弹可破,你什么时候都必须像个少女。”不像就不好看,这些理念被一点一点灌输到脑海里。

可时间流走,又岂会以人的意志为转移?那只有用化妆来弥补了。

后来,某医美品牌,干脆丧心病狂地喊出了一句“女人美了才完整”的广告词,赤裸裸地羞辱,毫不掩饰。

据说,他们此前内部讨论的结果是“女人整了才完美”,由于过于惊世骇俗,才没敢放出来。

从消费者心理学角度,非功能型产品,香水、口红、眼影、高跟鞋等,它们的广告本身就是一种焦虑制造机。

通过羞辱你,来达到让你焦虑的目的,进而让你心甘情愿地掏腰包。

正如美国女性主义者纳奥米·沃尔夫在《美貌的神话》所说:

美貌在父权制的强权和资本主义的操控下,成为控制女性的工具,而对于美貌的崇拜,使得女性在不知不觉成为父权制的共谋者。

(《美貌神话》)

类似的针对男性的羞辱性营销也有,比如嘲笑中国直男不会打扮,邋遢,进而上升到不会打扮的男生看起来就没有自信,但这种“直男羞辱”效果相对不突出,因为在这个时代,直男被调侃、被骂的次数太多了,都习惯了。

在一个性别等级秩序里,谁拥有包括力量、肌肉、权威、财富等特质,谁才能真正掌握话语权。

相对来说,位于社会顶层的男性和女性更具备这些特质。

有人采访格力集团的董事长董明珠。

“您每天花多长时间在自己的穿着打扮与妆发上?”

“我很简单,大概五分钟就可以。”

“那您化妆品有多少种?”

“没有什么化妆品。”

以董明珠的能力和身价,她可以不需要任何化妆品,也不在乎什么女性特质。

真正掌握了财富、权力的女性,才拥有真正意义上的自由。

恩格斯在《家庭、私有制和国家的起源》中,这样写道:

“只要妇女仍然被排除于社会的生产劳动之外而只限于从事家庭的私人劳动,那么妇女的解放,妇女同男子的平等,现在和将来都是不可能的。

只有在妇女可以大量地、社会规模地参加生产,而家务劳动只占她们极少的工夫的时候,才有可能。”

建国以后,“妇女能顶半边天”的口号响彻大江南北,男女同工同酬成为了当时的铁律。

这是中国女人第一次真正意义上走上历史舞台,并成为了新中国的中坚力量。

在过去的宣传画里,我们常常能看到妇女们这样的身影,她们手里挥舞着生产工具,身体健壮,充满力量,落落大方,自信阳光。

这些都具备上面所说的支配性的特质,这才是真正独立自由的女性。

中国的女性劳动参与率一直都是世界上最高的。所以,在中国,女性化妆的选择相对而言更加自由,不会轻易由某类男性来定义,一直还会调侃,就算化了妆,很多直男都看不出来。

而在女性劳动参与率较低的社会,女性很容易就被剥夺了自由选择是否化妆的权力。

尤其是韩国,在这座由父权和资本建造的猎场里,没有任何女性是赢家。就像波伏娃说的那样,我和所有人一样,一半是同谋,一半是受害者。

后来,随着市场经济的发展,资本导致财富不断分化,对人也越来越异化,女性也慢慢被符号化,被刻板化。

社交媒体上出现了常见的口红宣传语“斩男色”,以及已经成为男女老少大众称呼的“小姐姐”,等于是资本又变相地把女性的价值转到了“男性评价”上,其实是一种倒退。

(社交媒体上的“斩男色”口红广告)

美丽的浪潮声势浩大,资本的侵袭见缝插针,中国同样不能幸免。

如果让科幻作家们来畅想的话,也许他们会把资本对人的异化想象到极致,然后勾勒出一幅我们生活的荒诞画卷:

到了未来的某一天,全世界的审美都被资本操纵了,男性女性都开始小心翼翼地打量着周遭的反应,以周遭的流行和资本的定义来界定自己。

更有甚者,选择彻头彻尾地改造自己,换一幅精心装裱过的面孔,说一些言不由衷的东西。

只有当某一日的清晨,素颜的自己坐在桌前,才会恍然大悟般,猛然对着镜子尖声惊叫,啊,原来这就是自己——一只关在笼子里的,漂亮的金丝雀。