姓氏与名号——中国古代称谓简介(二)(謚號孔子被人)

二、名字、号谥

(一)名

名是人与人相区别的一个代号。名起源于何时,已无可考察,很可能是在人的自我意识觉醒以后,彼此间产生了区分的需要以后,才有了名。

根据记载,古人在小孩生下来三个月以后就要给他命名了,因为在三个月以后小孩就逐渐开始有了一些意识了,已经能和别人进行一些简单的交流了。命名的仪式一般在宗庙里进行。中国古人在命名的时候也有一定的原则:“名有五,有信、有义、有象、有假、有类。以名生为信,以德名为义,以类名为象,取于物为假,取于父为类。不以官,不以山川,不以隐疾,不以畜牲,不以器币。”(《左传·桓公六年》)所谓有信,据说鲁国的公子友生下来后手中有象“友”字一样的纹路,于是就被命名为友。所谓有义,比如周文王名昌、周武王名发之类,表达了一定的期待。有象,据说孔子的脑袋长得象尼丘之山,所以就命名为丘。有假,就是用物名来命名,据说孔子的儿子出生的时候国君送给孔子一条鲤鱼,于是孔子的儿子被命名为鲤。有类,是取与父亲有相似的地方来命名,比如鲁庄公因为和父亲的生日相同,于是就被命名为同。这里还提出了一些命名上的禁忌。

不过具体来说,在命名上每个时代都会有自己的特色。比如西汉时期人们多用延年、延寿、安世等为名。而从西汉后期到东汉、三国和西晋早期,由于受《春秋公羊传》中所谓“《春秋》讥二名”的影响,人们普遍都是单名。而到了东晋,由于五斗米道教的影响,很多人会在名中带“之”字。比如:王羲之和他的儿子王献之、孙子王桢之。后来佛教流行以后,也有人的命名体现出佛教的色彩,比如王维,字摩洁。到元朝,又有很多人用数字来命名,比如朱元璋本名朱重八,他的父亲叫朱五四。更多的时候则是体现了父母对孩子的某种期待。

女子也可以有自己的名,比如孔子的母亲叫颜徵在。汉高祖刘邦的皇后吕皇后名雉,所以在西汉雉就只能被叫做野鸡了。不过在中国古代女子只是男子的附属物,所以很多女人都没有名,即便是有名,人们也不称呼她的名。最正式的称呼是在她父亲的姓前冠以她丈夫的姓,比如张家姑娘嫁给了李家小伙,于是这个姑娘从此后就被称为李张氏。人们也可以用她丈夫的名来称呼他,比如在小说《红楼梦》中就有“周瑞家的”,至于她自己叫什么没有人关心。

孔丘字仲尼

(二)字

古人除了名以外,一般还会有字。根据《仪礼》的记载,男子在二十岁的时候要举行冠礼,也就是一种成人仪式。在这个成人仪式上,会有一个长辈来给他取一个字。从此以后,为了表示尊敬人们一般就不再直呼其名而是称呼他的字。只有长辈和上级才可以称他的名。人们在取字的时候也会遵循一定的规律,一般来说有以下几种情况:1.是表示长、幼顺序。比如孔子排行老二,所以就字仲尼。2.解释名的含义或与名的含义接近。比如屈原本名平,原和平的含义就很接近。杜甫字子美,甫本就是美好的男子的意思。诸葛亮,字孔明。岳飞,字鹏举。毛泽东,字润之。3.字与名的意义相反,比如朱熹,字元晦,熹和晦的意思就是相反的。

有些人,人们经常称呼他们的字,时间久了他们的名反而不为人们所熟知了。比如蒋介石,本名中正,字介石。有些人,也会有不止一个字。

女子也可以有字,女子在十五岁的时候举行“笄礼”,表示她已经成年,可以加嫁人了,在笄礼上会给她取一个字。但是,一般来说只有少数女子才会有字。

(三)号

古人除了名字以外,还会有很多的称呼,比如各种号。

1.自号 古人为了表示自己的某种情趣或志向,有时会给自己取一个号,这就是自号。比如陶潜,字渊明,就曾根据自己居住的环境而自号五柳先生。

古人的号,往往有一定的寓意。比如很多受佛教影响比较大的人会自号某某居士,比如白居易号香山居士,苏轼号东坡居士。而受道教影响比较大的人则会用某某道士作为自己的号,比如赵孟頫号雪松道人。有的则表示本人的某种情趣或生活态度,比如欧阳修晚年自号“六一居士”,是以一万卷书、一千卷金石文、一张琴、一局棋、一壶酒,再加上他本人一老翁来取号,表达了典型的文人情趣。明朝风流才子唐伯虎,自号“六如居士”。“六如”,按他自己的说法即人生如幻、如梦、如泡、如影、如露、如电。正好是失意文人消极情绪的抒发。李清照号易安居士,则表示自己的生活态度。

有些人的号往往比他们的名字要响亮,比如苏东坡。一般民众中知道郑板桥的人远多于郑燮。甚至一些人的号取代了名,比如革命先行者孙中山先生,本名文,字逸仙,号中山,我们平常对他的称呼,所用的就是他的号。而著名的汉奸汪精卫则是原名汪兆铭,字季新,号精卫,结果人们日常的称呼也都是用他的号,只有在他投敌以后的通缉令上才称之为“汪孽兆铭”。

女性也可以有自己的号,比如李清照就号易安,秋瑾烈士的号是竞雄。

苏轼号东坡居士

2.别号、绰号 所谓的别号,相对来说不是很正式,往往会作为书画或文艺作品的署名,有点类似后来的笔名。也有一些是书斋名。别号,一般来说也是自己取的。古人一般不会当面称呼别人的别号,比如梁启超,字卓如,号任公,别号饮冰室主人。人们当面敬称,往往用任公。

古人的称谓还有绰号,绰号一般都是别人取的,往往根据某人的特点或行事而取。比如孔子的个子很高,于是就被人称为“长人”。西汉时的酷吏严延年,因为勇于杀戮而被人们称为“屠伯”。东汉时的洛阳令董宣因为拒绝向违法权贵低头而被皇帝称为“强项令”。唐代著名书法家张旭因为他的狂放不羁而被人们称为“张癫”。当然最著名的就是《水浒传》里的一百零八将了,虽说是小说的虚构,但是也在一定程度上反映了当时的现实。李白之被称为“诗仙”、杜甫之被称为“诗圣”、吴道子之被称为“画圣”、张仲景之被称为“医圣”,也应该属于此类,不过这是美称罢了。

3.谥号 中国人爱讲盖棺定论,也就是在一个人去世后根据他一生的行径而进行一个恰当的评价。这一个传统可以追溯到古代的谥号。具体谥号起源于什么时代已经不可详考了。传统的说法认为尧、舜、汤等都是谥号,而根据《逸周书·谥法解》的说法则是周朝开始有了谥号。王国维等根据金文考释得出的结论,谥法应当形成于西周中期的恭王、懿王阶段。今天还有学者认为周文王、武王等都不是谥号,而是生称,谥法的起源在春秋时期。不过多数学者还是认为至少西周时期已经有了谥号。传统的说法认为谥法的制定者是周初的大政治家周公,但这一说法并没有什么可靠的证据。现在对于这个问题只能暂付阙如。

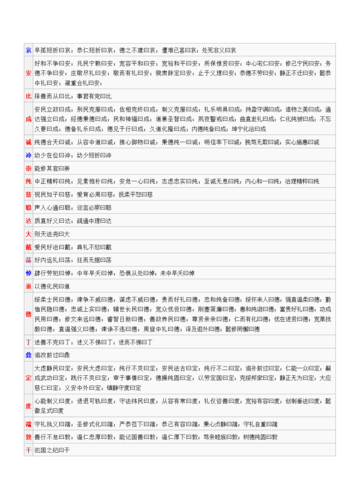

西周和春秋时期,是贵族政治的时代,所以谥号所加的对象就是从周天子到卿大夫的各级贵族。比如周恭王、齐桓公、楚庄王等等。普通的官员是没有谥号的。谥号的确实也有一定的规则,这就是所谓的“谥法”。根据《逸周书·谥法解》记载:“经纬天地曰文。道德博厚曰文……威强叡德曰武。克定祸乱曰武。刑民克服曰武……尊贤贵义曰恭。尊贤敬让曰恭。既过能改曰恭……纯行不二曰定。谋虑不威曰德。辟地有德曰襄。甲胄有劳曰襄。有伐而还曰厘。质渊受谏曰厘。博闻多能曰宪。聪明澼哲曰献。温柔圣善曰懿。五宗安之曰孝,慈惠爱亲曰孝……”当然也不全是美谥,也有恶谥。比如:“壅遏不通曰幽。动祭乱常曰幽……不悔前过曰戾……怙威肆行曰丑……名与实爽曰谬。”也有一些属于平谥,比如:哀、悼、殇等。具体执行的时候不见得一定会如此,有时对人的评价也会产生争论。比如《左传·文公元年传》记载楚王被他的儿子所逼而自杀以后未立即瞑目:“丁未王缢,谥之曰灵,不瞑。曰成,乃瞑。”而后来的一个楚王能清醒地认识到自己的作为而主动请求恶谥:“楚子疾告大夫曰:‘不谷不德,少主社稷,生十年而丧先君,未及习师、保之教训,而应受多福,是以不德,而亡师于鄢,以辱社稷,为大夫忧,其弘多矣。若以大夫之灵,获保首领,以殁于地,唯是春秋窀穸之事,所以从先君于袮庙者,请为灵若厉。大夫择焉。’莫对。及五命乃许。秋,楚共王卒。子囊谋谥。大夫曰:‘君有命矣。’子嚢曰:‘君命以共,若之何毁之?赫赫楚国而君临之,抚有蛮夷,奄征南海,以属诸夏,而知其过,可不谓共乎?请谥之共。’大夫从之。”楚共王请求恶谥,最后反而得到了一个比较好的谥号。

曾国藩谥文正

进入秦汉以后,贵族宗法分封的政治制度终结,谥号所加的对象就不再限于各级诸侯,一些官员和名人也开始有了谥号。比如范仲淹的谥号是文正,欧阳修的谥号是文忠,岳飞的谥号是武穆。古人以能够得到朝廷的谥号为荣。当时的谥号一般都是美谥,比如李鸿章被谥为文忠,曾国藩被谥为文正。当然许多谥号都是名不符实的,比如李鸿章的这个文忠。有一些实在是罪大恶极的人,也会有恶谥,比如秦桧就被谥为谬丑。

一般来说谥号都是由朝廷来拟定的,根《白虎通义》的记载:“幼不诔长,贱不诔贵,诸侯相诔,非礼也。臣当受谥于君也。”但是到了后世,也有一些民间自发的赠谥。比如只当过几天小县令的陶渊明,朝廷是不可能赐谥的,民间自发给了他一个“靖节”的谥号。而终身未仕的邵雍更是不可能获得朝廷赐谥,一群士大夫给了他一个“康节”的谥号。

朝廷的赐谥对象一般来说都是当代人,但也有例外。比如孔子死后并没有得到什么谥号,但在儒术取得了独尊地位以后,孔子成了圣人,于是孔子也就有了谥号,西汉末年被谥为“宣尼”,到元朝孔子的谥号被定为“大成至圣文宣”。武圣人关羽死后被谥为“壮缪”,后来随着关羽不断被神化,他的谥号也越来越长,最后成了“忠义神武灵佑仁勇显威护国保民精诚绥靖翊赞宣德关圣大帝”。

不仅男人有谥号,女人也会有谥号。一般而言都是皇后才会有谥号,而且她们的谥号也往往是从夫的。不论男人还是女人,谥号都是在死后才加的。曾经有电视剧写清朝的孝庄皇后,剧中孝庄皇后竟然说出了“我孝庄如何如何”的话来,实在是有点滑稽。

(四)其它称谓

1.官称、爵位 古人还常用官职或者爵位来指代某人。比如刘备曾经当过豫州牧,所以就曾被称为刘豫州。杜甫当过几天检校工部员外郎,所以就被人们称为杜工部。著名的清官包拯曾经拥有过龙图阁学士职衔,所以就被人们称为包龙图。这个习惯今天还在一定程度上保留着。

如果拥有爵位,也可以用爵位来作为某人的称呼。比如诸葛亮的爵位是武乡侯,所以他也被称为诸葛武侯。王安石因为有荆国公的爵位,所以也被人们称为王荆公。司马光因为有温国公的爵位,所以也被人们称为司马温公。

王荆公和司马温公

2.家乡、郡望 古人也经常用家乡来作为人物的代称,比如程颢是伊川人,所以人们称之为伊川先生。这样的习惯一直保留到近代,比如袁世凯是项城人,所以人们往往用项城来称呼他。段祺瑞是合肥人,所以被人们称为段合肥。

古人也会用郡望来作为人物的代称。所谓郡望,“郡”是行政区划,“望”是名门望族,“郡望”连用,即表示某一地域范围内的名门大族。比如琅邪王氏、陈郡谢氏、荥阳郑氏、渤海高氏、河东柳氏、东海徐氏等。后世即便不是出身于这些望族,如果与他们同姓,也可以用郡望来称呼他们。比如柳宗元被称为柳河东,韩愈被称为韩昌黎。到民国时期大总统徐世昌还被人们称为东海。

3.排行 在古代排行也会被用来作为称谓,比如李白就曾经被称为李十二,杜甫是杜二,韩愈是韩十八,白居易是白二十二。这里的排行,有的是用同父兄弟排行,有的是用同祖兄弟排行,有的甚至用曾祖兄弟的排行。民间还因为有刘关张三结义的传说,于是关羽就被称为关二爷。

4.尊称 一些著名的学者往往会由弟子或后人所上的尊称,这和私谥有点象,但也有明显的不同。这类的尊称,往往会与地名、学说等有关。比如宋代思想家周敦颐,字茂叔。晚年定居庐山莲花峰下,以家乡营道之水名“濂溪”命名堂前的小溪和书堂,故人称濂溪先生。著名理学家程颢被人们称为明道先生。王夫之,字而农,号姜斋,别号夕堂、一壶道人、双髻外史等,晚年居衡阳之石船山,所以人们尊称为“船山先生”。著名学者黄宗羲自号梨洲老人,所以被人们称为梨州先生或黄梨州。王守仁因为曾经在阳明洞讲学,所以被人们称为阳明先生。这都是敬称。曾经看到一个电视剧中有人想陷害王守仁,而称他为王阳明,这就犯了一个常识性错误。

总之,古人的称谓会有很多,比如春秋时期士会就有十多种称呼。后世的称呼虽说不一定有士会那么多,但也不少。比如朱熹,字元晦,还有字叫仲晦,号晦庵,别号紫阳。他因为迁居到考亭,所以也被人们称为考亭。他死后被追封为信国公,所以他也被称为朱信公。他的谥号是文,所以也被称为朱文公。因为他是一个大思想家,所以人们用先秦诸子的惯例称呼他为朱子。我们在读古人遇到这些称呼的时候应该知道指的是同一个人。