福州与“漆”的不解之缘(漆器雕漆雕刻)

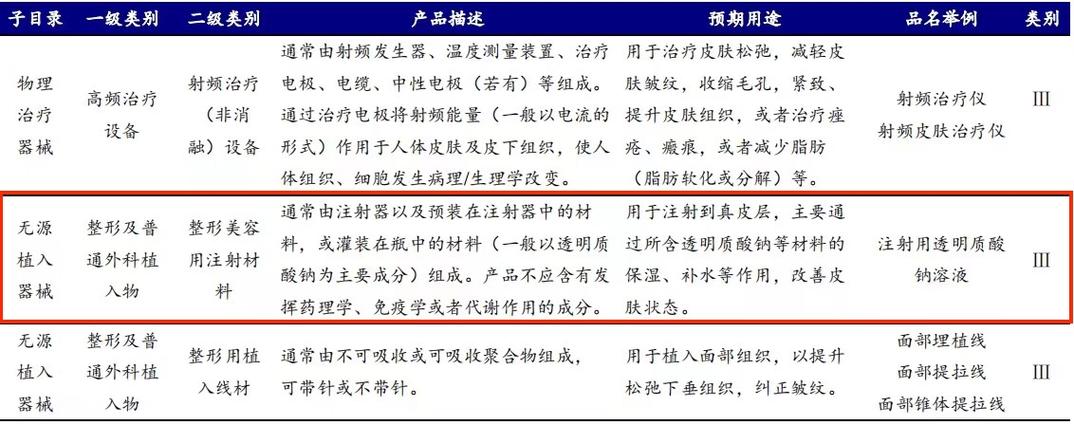

福犀是福州特色漆器髹饰工艺之一,指的是福州剔犀工艺以及使用剔犀制作而成的漆器。剔犀是大漆中的一种装饰工艺,隶属于雕漆。

《髹饰录》中有关于剔犀的详尽记录:“剔犀,有朱面,有黑面,有透明紫面。或乌间朱线,或红间黑带,或雕黸等复,或三色更叠。其文皆疏刻剑环、绦环、重圈、回文、云钩之类。”福州剔犀使用木胎、金银胎或脱胎为胎体,之后选用两三种色漆,在漆胎上反复髹涂几十上百遍,直至积累一定的厚度。待漆半干后,使用V型刻刀雕刻上回纹、卷草、云钩等图案,之后进行打磨、抛光等操作。由于每层髹涂的漆颜色不同,刻刀雕刻出的横截面也间杂不同的色彩,层层叠叠。

所谓“仿自犀牛肚脐之纹”,意思是剔犀花纹繁复,如同犀牛角横截面的肌理效果,这也是剔犀名字的来源。除字面含义外,福犀也具有一定的象征寓意。“福”即是福州,同时也代表了幸福、福运。“犀”取自犀牛,犀牛自古以来便是祥瑞的化身,被人们赋予了聪慧、力量的寓意。因此,福犀是美好寓意的积累,与福州的福文化不谋而合。

相比于平面漆绘,福犀并没有雕刻山水、花鸟、人物等繁复华丽的花纹,更多是强调立体的视觉感受,漆器表面凹凸有致,刀口断面清晰,刀锋平滑有力,通体呈古朴、典雅之态势。福犀是对工匠刀工的考验,雕刻讲究一个“快”字,下刀前需要提前想好雕刻的内容,下刀时手要稳,雕刻的纹路需平滑。《髹饰录》专门将雕刻的过失总结为“骨瘦、玷缺、锋痕”等。骨瘦是指刻雕的漆过多,导致表面漆层过“瘦”;玷缺则是因刀法不够锋利,导致刻出的花纹不够利落;锋痕是因用刀没有留意,在不该有刻痕的地方出现了刀痕。一旦手法不够娴熟,雕刻出现了纰漏,整件漆器可能都需要推倒重做,很难进行补救。因此,制作剔犀的工匠往往需要大量制作经验的积累,唯有手熟,才能“下刀如有神”。

福犀是伴随着福州的地域文化不断发展的。“福犀”一词最早出现在明代曹昭的《格古要论》,其中记载:“福州旧作色黄滑地圆花儿者,多谓之福犀,坚且薄,亦难得。”指的是宋代至明清时福州本地制作的剔犀漆器。1986年在福州市北郊茶园村墓出土的剔犀三层漆盒,是国内目前出土年代最早的雕漆器,因此宋代是福犀漆器萌芽的开端。随着宋代皇室的迁都,中原地区的手工艺等产业也迁移到南方地区,得益于福州得天独厚的气候条件和宋代优厚的手工艺发展政策,为漆产业的发展提供了基础,福犀也在这种环境下生根发芽,工艺得到迅速提升。宋熙宁年间,官府在福州设立专门的漆器作坊,制作以福犀为主的漆器。

明清时期是福州漆艺又一个发展高峰,福犀在工艺品中颇具盛名。李渔在《闲情偶寄》中写道:“游八闽之为雕漆,数百年于兹矣。四方之购此者,亦百千万亿其人矣……工师为谁?魏姓,字兰如;王姓,字孟明。闽省雕漆之佳,当推二人第一。”说明明清福州雕漆工艺已炉火纯青,并诞生了一批漆器制作名匠。这一时期受皇室贵族审美的影响,福犀漆器器型较大,胎体由木胎转为使用瓷胎,纹饰也更加华丽复杂。

清末时期,出现了“漆冻脱模”工艺,急剧下降了漆器的制作成本,传统的剔犀漆器的市场被抢占,加之福州脱胎漆器崛起,逐渐成为福州的新兴漆器代表,自此福州的漆器产品以福州脱胎漆器为主,福犀逐渐淡出了人们的视野。

复兴福犀工艺,不仅是对一项传统工艺的保护,同时对留存福州地域文化、唤起福州人的乡土情结也有着重要作用。从古至今,福州与“漆”便有着不解之缘。在福州民间,不论生老病死,抑或婚丧嫁娶,各类仪式都流行着使用漆器的习俗。

婴儿出生时,会使用朱漆髹涂的高脚盆作为接生盆,并在其表面绘制牡丹、莲花等纹样。朱漆有避邪之意,朱漆盆是对产妇和新生儿平安、健康的祝福。

结婚时,福州人会选用表面描绘鸳鸯戏水、麒麟送子等图案的漆制器具作为嫁妆或聘礼,如漆柜、漆桌、漆奁等,这些漆器具有举案齐眉、百年好合的寓意。

老人百年之后,家人会在棺木表面髹涂七道漆,因为“漆”通“七”,而“做七”是丧葬风俗,七日为一个轮回。使用漆制棺木,寄托了生者对逝者的哀思。

漆器是福州人表达美好愿景的媒介,是福州人热爱生活、追求理想的形象缩影。福犀作为福州漆器重要的一环,也是福州工艺文化发展的历史见证。(张小燕杨惠茗 文/图)

来源: 福建日报