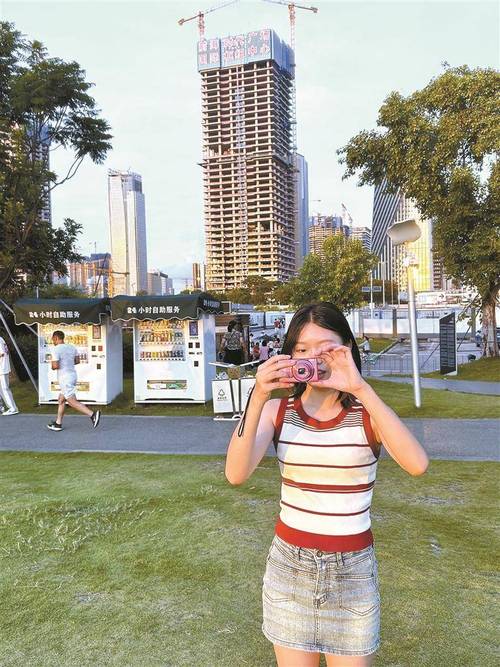

帮忙拍照+陪同游玩_陪拍服务迅速“圈粉”_双方权益如何保障?(服務消費者照片)

穿着风雅汉服游古城,定格海滨城市的浪漫,记录每一次体验的瞬间……在热门旅游城市,陪拍服务越来越受到欢迎。

在“淘宝”或者“小红书”等网络平台搜索“城市+陪拍”关键词,会出现大量与陪拍服务相关的订单。相比传统商业拍摄,陪拍的魅力不止于拍照本身,其精髓在于“陪”。

陪拍师多是当地居民或兼职大学生,除了陪伴拍摄,有的还承担城市向导的角色。然而,随着陪拍服务越来越热,陪拍师与消费者之间的纠纷也逐渐显露。

陪拍兴起

水平良莠不齐

晓凡是一名大学三年级的学生,她并没有系统学过摄影但却喜欢城市漫步。三年前,她考入了北京的一所大学。在课业不忙的时候,她常会去一些旅游景点、胡同等地漫步。晓凡会在自己的社交账号中发布漫步笔记,也因此结交了一些外地网友。

去年9月,一位网友要来北京旅游,询问晓凡能否提供陪拍服务,网友表示可以按小时来付费。

抱着试试的想法,晓凡同意了。她按照网友的要求,设计了城市漫步的线路,并陪着网友逛了4个小时。

拍摄过程中,晓凡不仅关注照片的构图和光线,还关注网友的情绪和状态。她一路拍摄了一百多张照片,贴心的服务让网友倍感放松和愉快。除了拍摄外,晓凡还为网友提供实用的旅游建议和信息,推荐北京特色美食。

陪拍结束后,晓凡将照片发送网友,网友支付了280元。网友还专门在晓凡的社交账号下留言:“这次旅行让我感受到了北京的魅力和温暖,而这一切都离不开晓凡的陪伴和帮助。”

第一次陪拍经历是愉快的,这也让晓凡有了成为陪拍师的想法。

随后,晓凡开始专门学习摄影,并在网上发布陪拍的文案和广告,通过网上接单。目前,晓凡已经为150多位客户提供了服务,平均每月有20单左右。

出于自身安全考虑,她的客户以女性为主,年龄集中在20岁到35岁之间,大部分是来北京的游客。晓凡认为,陪拍师的最大优势就是可以提供情绪价值。“陪拍整个过程像和好朋友一起出门玩,相处模式是轻松的。”

当然,也不是每一次陪拍服务都会顺利,由于陪拍服务大多都是网上接单,口头约定,晓凡也会偶尔被客户放鸽子。

有一次,晓凡赶了近两个小时的车程到达了约定的景点,可对方却临时换了行程,表示不来了。还有一次,晓凡陪着一对闺蜜拍摄了6个小时,结算的时候对方却称对照片不满意,不支付费用。值得庆幸的是,这类客户还是少数。

在晓凡看来,陪拍更像是“素人”生意,多数客户对于照片的精致程度要求并不高。能拍出美照、记录生活,发朋友圈即可。但陪拍师需要有充足的时间去陪伴,不能为了赶着接单,催促客户打卡拍照,扰乱客户的节奏,那样就失去了“陪”的意义。

陪拍经济作为一种新的商业模式,满足了很多人的需求。像晓凡这样的城市漫步爱好者,可以兼职做陪拍来赚零花钱。而那些喜欢一个人旅游的人,只需少量花费,就能同时找到游伴和摄影师,让旅游更有性价比。

不过,也有很多网友吐槽,购买陪拍服务其实就像开盲盒,有时没有想象中那么美好。

去成都旅游的“琳琳妈”就曾在小红书账号中记录了不愉快的陪拍经历,“约了一个陪拍服务,陪拍师展示的照片和取景地很美,可真正拍出来效果却差很多”“花了200元,还不如随机请路人帮忙拍的效果好”“陪拍师如果只会按快门,这也能行?”

“琳琳妈”表示,自己购买的陪拍服务,不但没留下满意的照片,还影响了旅行心情。

还有一位名叫“晓薇”的网友在抖音账号中爆料,其购买陪拍服务后,因为陪拍师临时加价,她没支付尾款,后期两人在网上吵了起来,陪拍师将她拉黑了。后来,她发现陪拍师竟然将她的照片发到了网上。她想要求陪拍师删除那些照片,可由于被拉黑了,没办法给其留言,不知道如何是好。

记录美好瞬间

法律知识需了解

陪拍服务存在哪些法律风险?无论是陪拍师还是消费者,在选择陪拍服务前,需要了解哪些法律知识,才能确保双方的权益?

带着相关问题,采访了北京弘嘉(天津)律师事务所诉讼部主任陈文超。在陈律师看来,陪拍服务是一个双向选择的过程,但因为服务双方的立场、期待并不一致,这就导致纠纷频发。

陈律师认为,避免纠纷最好的办法就是双方要事先了解相关的法律规定。

Q:陪拍师一般都是网络接单,消费者和陪拍师大多不会签纸质合同,而是通过微信聊天来确定服务。这种陪拍约定有效吗?受法律保护吗?

A:从法律关系上来看,通过微信聊天来确定的陪拍服务,属于双方签订了合同。民法典规定,当事人订立合同,可以采用书面形式、口头形式或者其他形式。

口头合同一般是指不用书面的形式,通过口头达成的协议,这种协议是有法律效力的。这种口头形式达成的合同,不仅包括面对面的对话,也包括通过电话、微信、QQ聊天等形式达成的口头协议。

因此,对于购买陪拍服务的过程,消费者通过微信聊天对陪拍时间、价格、服务内容等与陪拍师进行沟通,这种沟通确定的内容就属于口头合同,应当受到法律保护。

当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同义务的,对方可以在履行期限届满前请求其承担违约责任。

由此可知,无论是陪拍师还是消费者,如果一方“放鸽子”,即构成根本违约,另一方可以解除合同并要求对方赔偿损失。

对于一方“迟到”,则应当区分对待迟到的后果,如果因为一方迟到致使合同目的不能实现,则构成根本违约;如果迟到未从根本上影响合同的履行,则另一方可以要求继续履行合同,并承担相应的违约责任。

Q:陪拍的照片没有达到预期效果,消费者可以毁约吗?

A:首先,双方对陪拍的照片要有明确的约定标准。

如果拍摄的质量没有达到双方口头约定的标准,或者因为时间、天气等因素导致拍摄的张数变少,这种情况有可能构成法律中的瑕疵履行,那么消费者可以要求陪拍师减少价款,或者要求对方进行重新履行。

但如果陪拍师已完成约定的义务,消费者仅以照片质量不行为借口拒绝支付尾款,这种情况下陪拍师可以向消费者追偿,要求消费者支付尾款。

Q:为吸引更多消费者,有些陪拍师将网上找到的照片传至自己社交账号。这种行为是否涉嫌虚假宣传?

A:消费者权益保护法规定,经营者向消费者提供有关商品或者服务的质量、性能、用途、有效期限等信息,应当真实、全面,不得作虚假或者引人误解的宣传。

因此,如果陪拍师在社交账号的宣传中对所提供服务进行夸大,或无中生有的描述,又或使用诱导式宣传,省略、含糊关键信息使得消费者对真实情况产生误解,均涉嫌虚假宣传,侵犯了消费者的知情权。

此外,陪拍师通过多种手段进行自我宣传也属于广告行为。广告法规定,以虚假或者引人误解的内容欺骗、误导消费者的,构成虚假广告。

在自媒体时代,推广形式更加多样化,对于陪拍师或者陪拍机构而言,无论是在自己的账号中宣传,还是和其他“网红”“大V”联合作出的推广,都属于广告行为。

如果陪拍服务宣传中存在虚假或引人误解的内容,应受到广告法的规制,需承担相应的法律责任。

Q:如果陪拍师擅自将消费者照片发到网上,消费者该如何维权?

A:未经消费者允许,陪拍师不可以擅自将其照片发布到网络平台,否则就是侵犯了消费者的肖像权和隐私权。

消费者在购买陪拍服务后如果遇到这种情况,首先要收集证据,截图或保存陪拍师发布的照片,确保有明确的时间戳。

如果可能,收集所有与陪拍师的沟通记录,特别是关于照片发布和使用权限的讨论。

此外,消费者可以要求陪拍师立即删除照片。如果陪拍师拒绝,消费者可以发送一封正式的通知或律师函,告知其可能承担的法律责任。

消费者也可以与网络平台的客服沟通,要求协助删除照片。当然,消费者也可以通过诉讼的方式维护自己的权益。

文:本刊闫实

图:吉喆

来源: 中国妇女