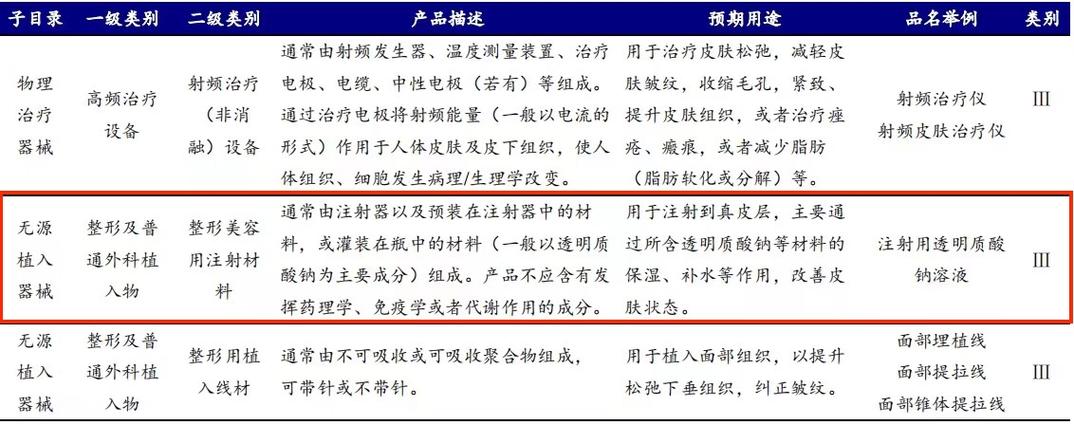

寻访汪曾祺的高邮(汪曾祺運河是個)

汪曾祺?没听说过。现在回想,上世纪八十年代,正是汪曾祺佳作迭出、声名鹊起的时候,家乡借机宣传他,也有图个水涨船高的意思。汪曾祺更像是个考古学发现,发掘人是他自己。我比较系统地读汪,是在本世纪之后。读小说,莫名地觉得有苏北里下河一带的风味,便猜测他是那里人,又读到他“自报家门”的一类散文,果然!

这才记起那位同学原来提到的就是他。

高邮属于苏北里下河地区,乡村景致也多水道纵横。 (IC Photo/图)

近二十年,汪曾祺可谓声誉日隆,连中小学生都知道。听说高邮建了汪曾祺纪念馆,想去看看,顺便逛一逛高邮。用钱锺书先生的比喻,是喜欢鸡蛋,还想拜访一下鸡窝。

上世纪八十年代初,汪曾祺回过一次家乡,慨叹其变化之大。又过去了四十年,汪曾祺的那个高邮城,恐怕“色,香,味”都变了吧?那我一个外地人,更不必指望还能跟着《昙花、鹤和鬼火》里的李小龙,把高邮城再走一遍,或者在弄堂里碰见吴大和尚或皮凤山那样的市井人物了。这么说,汪曾祺的高邮,真的和汪曾祺一块儿,打包寄走了么?大运河,高邮湖,不都还在么?街上,“桶炉烧饼”,“饺面”,“界首茶干”,总不至于吃不到了吧?

所见无不是汪曾祺的高邮

高邮今属扬州,位于淮安南一百二十公里。公元前223年秦灭楚,在这里筑高台,置邮亭,所以叫高邮,又名秦邮。我们是开车去的。沿着京杭大运河东岸的京沪高速向南,淮扬镇高铁的路桥一直在路西三十米处陪伴。运河,公路,高铁,三种交通方式恰可以代表历史、现代、未来。而我此行探访的,是运河时代的、汪曾祺的高邮。

高邮真是一座水城。西傍京杭大运河,运河再西,是高邮湖,高邮人叫它“西湖”;又有澄子河、盐河穿城而过。汪曾祺说,他在家乡,“耳目之所接,无非是水”。加上我们在这里的一天时间雨一直下个不停,就更增添了水城的印象。

清晨打伞步行经通湖路上西,登上长长的斜坡,是运河堤。向东确实可以俯瞰平房的屋脊,说明真是一段悬河了。这个格局,和我们家乡淮安与运河的关系相同。这里的河面很宽。汪文说他们小时候到西堤玩,“坐小船,两篙子就到了”。现在到不了。运河里都是运货的机器船,“突突突”匆忙地穿过。早没有了顶篙子走船的人,没有了放鹰捕鱼的渔夫。“御码头”那里还泊船么?还能听到船上妇人用高亮悠长的声音喊二丫头回来吃晚饭么?这似乎少了一点诗意。汪老笔下的运河“圣境”在哪里?

上运河二桥西望,莽莽淼淼灰色的一片是高邮湖。湖上没有一只船,没有一点声音,一点动静,连水鸟也看不见。正像汪文所写,“让人觉得有些荒凉,有些寂寞,有些神秘”。我若是老杜,弄一叶扁舟,飘在这样的水里,怎能不愁煞!

高邮湖又叫“珠湖”,得名于“秦邮八景”之一的“甓射珠光”,是神珠放光的奇观。这应该是高邮湖的另一面。汪老没有见过此景,我怀疑把它记在《梦溪笔谈》的沈括也没有见过。这大概只是个传说。但生活有时候是需要一点传说的。

运河东岸好像老房子特别多。高邮较少很新的高层建筑,看上去比较“有历史”。我在通湖路西段看见很多上世纪七八十年代样式的店面,勾起了我的怀旧之情。

陈小五饺面 (雷夫/图)

来高邮,怎能不品尝汪老提到的小吃?不忍惊动麻鸭和鱼虾,只想吃一碗“饺面”。问人,都推荐道:“陈小五!

”

“陈小五小吃部”的总店在府前街,是一间门面朝东的大敞厅,灶台在厅北,掌勺的是三四个中年妇女,一口大铁锅冒着热气。长桌五六张,顶上几个摇头电风扇“呼呼”地吹着。所谓“饺面”,就是一半面条一半馄饨。高邮人管馄饨叫“饺子”,真怪。淮安也有馄饨、面条同下的,叫“馄饨面”,不过汤料不同,汪老《吴大和尚和七拳半》里说,“饺面”的汤料是用虾子、熟猪油、酱油、葱花配成的。果然。只是不知道面是不是“跳”(人坐在木杠上一步一跳地压实)出来的。口感是,鲜,油重,最后吃面的时候很咸。原来高邮人的口味是这样的。有一点很有意思:面是盛在旧的搪瓷钵子里的。

这个小吃部生意很好,“女将”(里下河方言,指能干的妇女,有时指妻子)们忙得热火朝天,顾客一波又一波,看神情、气度,好像什么身份的都有。

陈小五的“女将们” (雷夫/图)

夫人说,汪曾祺爱吃,真是个有“烟火气”的人。很是。“烟火气”三字提醒了我,正是烟火气,才是汪老作品的灵魂,也是汪老笔下的高邮的灵魂。“陈小五小吃”,不就是这个烟火气么?法国的安妮女士看出汪的作品有水气,我觉得不够,更应该看到烟火气。水气是在这个背景上流动的。有了烟火气,则“生活是充满希望的”。汪老的作品,说的就是这一句话。抓住这句话,则所见无不是汪曾祺的高邮也。

却不是高邮人都应该是汪曾祺那样的

文游台。文游台是高邮首屈一指的名胜,当然要去看看。台在城北的土山(东山)上,因为苏东坡、秦少游、王定国、孙莘老四人在这里文酒游会而出名。四人中自然是苏、秦文名最高。从地位说,苏是师,秦是徒,所谓“苏门四学士”之一;从与高邮的亲疏关系说,秦是主,苏是客。所以在高邮人眼中,“文游台实际上是秦少游的台”。

高邮人对秦少游有很深的感情。少年人喜爱他的情韵,一句“两情若是久长时,又岂在朝朝暮暮”,抓住了多少痴男怨女的心;有年人则同情他命运的多艰,想在他身上寄托一点自己的东西。他的后半生是在一再的迁谪中度过的,最后在放还途中死去。

汪老《文游台》一文说,“迁谪生活,难以为怀,少游晚年诗词颇多伤心语,但他还是很旷达,很看得开的,能于颠沛中得到苦趣”。秦少游的生活态度影响了汪曾祺,使他在逆境中也能“随遇而安”,活得轻松一些。这段话,写的不正是汪老自己么?那些日子,不少人“质本洁来还洁去”,谢掉了,汪老却在烟火中寻得了“苦趣”。苦,又如何,不也是五味之一么?

我登上了文游台主楼,想放眼向东看一看农田,向西看一看运河上的柳梢帆影,没有成功。东山上林木繁茂,遮住了视野。

主楼众多古人的匾额之外,有一块汪老题写的“稼禾尽观”,也正渐渐成为后人眼中的古迹。这也是很有意思的事。

来汪曾祺纪念馆打卡的粉丝们 (雷夫/图)

终于见到了汪曾祺纪念馆。纪念馆是在汪氏故居的地基上扩建的,位于竺家巷9号。共两层,十一个展厅。跟在一个团后面“蹭”讲解。一趟走下来,觉得基本上得着了一个有趣的汪老。馆里有汪老的书卖,买了一本《家人闲坐,灯火可亲》作纪念。这本书是汪老的散文选集,特别之处在于,书后有汪老子女的三篇回忆文章,尤其写到汪老临终时的一些言行,很值得一读。书前有一幅根据汪老儿时行迹绘制的高邮老城地图,读汪老作品的时候可以参考,还可以作导游图用。

我正想着最近媒体上说起的汪曾祺纪念馆和另一位文化人纪念馆相似的争论,就那么一会子出神,只听身旁一个老者的声音:“让他们争去,我们不管这些。生活应该是很好玩的。”

我仿佛看到说话的是个七十岁上下的老头儿,中等身材,上身穿小翻领的白色“的确良”短袖衬衫,花白的头发梳向脑后,鬓发处有点儿零乱,一口黄板牙,眼袋很重;左手夹着一根燃着的纸烟,那烟像长在指缝里一般。他说的是略带高邮方言的北京话。听语气,看举止,是个见过大世面的人。

“也是”,我说。

“你是哪里人?”

“淮安。”

“哦?我在淮安中学读过一个学期呢,吃过食堂的狮子头。”

“是吗?”

“一般狮子头多是红烧,食堂所做却是白汤,我觉最能存其本味。”(《肉食者不鄙•狮子头》)老头儿用夹烟那只手的拇指搔了搔零落的鬓发,回味似的说,“嘿!

”

王念孙王引之父子故居 (雷夫/图)

高邮不只有秦少游、汪曾祺。清代的王念孙王引之父子,训诂家,也是高邮人。他们的故居也拜访了,在中市口南不远。游客只我一个人。你若也是书呆子,一定已经在古籍的夹注里碰见过他们了。王氏的紧严,恰与秦、汪的疏放成对比。这也让我想到,汪曾祺是高邮人,却不是高邮人都应该是汪曾祺那样的。

由于时间短,不少汪老提及又还能找得到的地方都没有去,留下了一些遗憾。比如“大淖”,在城北。看地图,那里建了个同名的小区,“大淖”成了市民广场的一部分。当然找不到巧云和十一子,但看一看还是应该的。

这是我头一回去高邮。

还会再去吗?

会。

当然会!

雷夫