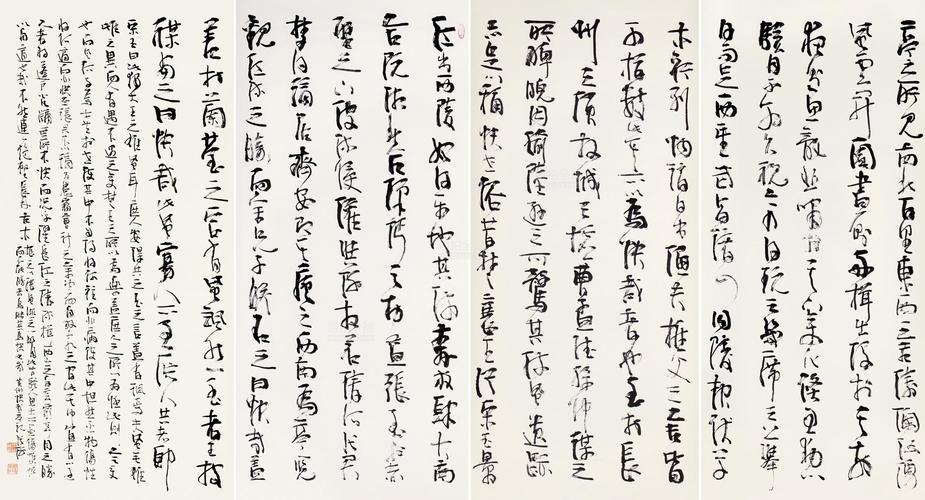

张海行草书的厘米大千(行草書法風格)

张海先生在谈到书法创新的时候,打过一个巧妙的比喻。他说,一个书家在书法史上哪怕只有那么一点点超越,就是创新。好比跳高运动员,世界纪录是2.40米,你能跳2.41米就是新的世界纪录,就是很了不起的。多年来,他自己在艰苦探索,创造着自己的“一厘米”。当我们分析他的行草书,尤其能充分领略其“一厘米”的大千世界。

一般所谓书有四体:楷草隶篆,未包括行书。然而实际上,行书的使用较之其他书体更为广泛,因此有“五体书”的说法。清刘熙载《艺概》云:“行书行世之广,与真书略等,篆隶草皆不如之。然从有此体以来,未有专论其法者。盖行者,真之捷而草之详,知真草者之于行,如绘事欲作碧绿,只须会合青黄,无须别设碧绿料也。”这段论述可以说明,行书并非独立的规范,它只是真意和草意的结合而已。至于结合的方式、“配方”、风格样式等,都可由书者自由发挥。因此,行书是一种最自由的书体,又是最难把握的书体,同时也是最见书者功力和性情的书体。

一般把行书与草书并称。行草起源于魏晋之间,并由以“二王”为代表的东晋文人奠定基础,树立楷则。因为帖派文人十分注重用笔提按使转的变化,从而为书法表现性情品格开辟了广阔的空间。因此,连极力尊碑抑帖的康有为也认为:“简札以妍丽为主,奇情妙理,瑰姿媚态,则帖学为尚也。”(《广艺舟双楫》)帖学文人书风行千年,孕育出许多行草书大家,创造出许多在书法史上影响深远的风格模式,“二王”之后,还有智永、孙过庭、张旭、怀素、颜真卿、杨凝式以及苏黄米赵董王等。

然而自清中叶以来,书法史上出现了一次极其重要的变革,碑学的兴起打破了帖学一统天下的局面。碑学所带来的新的书法定义,新的书法审美观和书法史观,对沿袭千年的固有书法认知体系都构成了巨大的冲击,使书法的格局发生了根本的改变。因此对当代书家的成就和地位,如果离开碑与帖进退消长的背景,几乎不可能做出准确的评价。当我们考察张海先生的行草书时,当然也不可能绕开这一点。

就五体而言,碑学所擅者,乃楷隶篆三体,帖学所擅者,乃楷行草三体。楷体两派俱长,但风格、技法大相径庭,行草本为帖学所长,碑派书家一度摒弃行草,专攻篆隶碑碣。但也有人热衷于以碑体、碑意书写行草书,并且取得了不俗的成就。当代书坛,更呈现出碑帖结合的大趋势,一些有胆识的艺术家敢于打破帖与碑的门户之见,在两种流派的风格宝库里广泛取法,从而创造出全新的艺术风格。他们取得巨大成就的根本原因,在于他们能顺应形势,打破定见,以艺为本,唯新是求,因此,他们的成功不仅仅是个人的成功,也给后人留下丰富的启迪。

张海先生从事书法艺术,是从篆隶入手的,其楷书则从《张猛龙碑》植基。因为其生在魏碑的故乡洛阳,所以选择碑派是极自然的事情。然而张海有两个特点,对他的艺术道路影响甚大:一是善于思考,一是惯于求新,有这两个特点,使他的从碑之路别具特点而迴异于凡庸之辈。

张海学隶,并非死守一条从汉隶到汉隶的传统路子,而是很早就把目光投向当时还少有人注意的汉简帛书。他把汉简中活泼灵动、生拙简率的元素糅入汉隶之中,创造出一种全新的风格面貌,早在20世纪80年代就名动书坛,令人耳目一新,引来如潮的好评。这可以说是张海勇于创新的艺术个性的初次展现。

20世纪90年代初期,张海出版了《隶书两种》,在书法界引起热议,不少人学习张海的方法,纷纷探索书体嫁接的新路子。但就在大家按照他的路子,在隶书变革方面探索前行的时候,张海却悄然把主攻方向调整到了行草书方面来。张海习行草书,与其篆隶书同步,始于60年代,虽然也下了不少工夫,但总是不得其门。按他自己的说法:如方砖铺地,只有广度没有高度。于是下决心从古代经典入手,在怀素、王铎等人的行草书上下了不少工夫。这段时间,他专攻小行草。1992年全国第五届书法篆刻展评选期间,曾任国展评委的张海恰逢出国访问,不能参加,只能以普通作者身份投稿。评选结果揭晓,张海的一幅四尺横幅小行草,以高票荣获大奖。这个结果不但张海自己始料未及,而且全国书界也大感意外。1995年,《张海书法》出版,沈鹏先生为之作序,其中提到:“倘若观者不限于‘先声夺人’的定见,他那近二三年来的若干行草书新作水平实际上超出了早些年的隶书,在早先隶书达到的基础上登上了新的高度,都在挥酒自如中有意无意地融进了隶书与简书的笔意,融进了包括王铎在内的笔法章法。”

沈鹏先生对张海的评价,可以说独具慧眼。按说行草和隶书属于不同的书体,是没有可比性的。然而沈先生却认为那时张海的若干行草已经超过其早年达到一定高度的隶书,原因即在于沈先生看出了张海的行草书与其隶书的高度同源性,即它们所共同具有的碑派色彩。张海先生有论书绝句云:“许身何必效義献,朴茂雄强亦可宗。”明确宣示自己的艺术立场:不走单纯的帖学路子,于羲之、献之外另辟蹊径,而以追求朴茂雄强作为自己的风格定位。

现任中国书协分党组书记、副主席陈洪武先生多年来始终关注张海先生的书法,尤其是行草书的成就。2016年“追梦之旅”张海书法展在国家博物馆展出,此展中有张海先生的多幅近年新作,陈洪武多次陪同中央领导观看展览。同年十一月,他应邀出席了郑州大学书法学院揭牌仪式,又看到了张海先生的一些行草书新作,十分感慨。他认为张海的行草书,无论从用笔的老辣、结构的奇异多变,还是千变万化的创新精神,所达到的高度都是令人难以置信的。陈洪武断言张海的行草书将会在书法史上占有一席之地。

艺术的精髓是创新,书法当然也是如此。然而书法的创新却是一个艰难而沉重的话题,且不说创新资源的挖掘,创新道路的选择,创新方法的确立,无不是极为艰难的创造性劳动,需要书家有超乎常人的胆识、毅力和智慧;单说书家在成名之后的不断否定自我又不断塑造新我,对大多数书家来说,就是一道不易迈过的坎。书家风格的过早定型,过早结壳,无疑都是创新的大敌。而张海先生却不是这样。他虽然很早就名满天下,但始终没有为名所累,没有把一次获奖作为终身的成就。而是把每一次成功都当作新的起点,又开始新的探索之旅。从1992年五届国展获奖算起,25年过去,我们看到,张海的行草书在主流风格的前提下,呈现出多姿多彩的不同风格面貌。这些风格样式,既有明显的区别又有内在联系,既有各自的风格逻辑又并非人为事先设计的结果,既有着手成春的自然之趣,又都达到了相当的艺术高度。放眼当代书坛,这种情况也是极为罕见的。

获奖之作:小字行草书

张海选择小字行草书是基于他对当时书坛现状的认识。他在作品自述中说:“甚矣小行草之难也,老者作此,困于目力,少者作此,未得机括,余则适逢其时也。”1990年“河南书法周”在北京举行,张海的一幅小字行草书作品得到王学仲先生的高度赞赏,专门让吉欣璋给张海带话说:“这条路子选得很好,展出的作品典雅,很有书卷气,要沿着这条路走下去。”1992年为第五届国展准备作品,张海拿出一幅内容为近现代诗九首的四尺横幅小字行草书在省书协征求意见,一起办公的周俊杰先生看到后眼前一亮,认为此幅作品一定能获奖。后来这幅作品果然获得大奖。

王学仲、周俊杰他们为什么一眼就能看出张海小字行草书的价值?在作品视觉冲击力占据重要地位的现代评选机制中,张海的一幅四尺横幅的小字行草作品何以能得到评委的青睐,能够在众多的大尺幅作品中脱颖而出,贏得大奖?我想不外乎以下三个原因:

首先,小字行草的难度在诸多书体中是比较高的。就技巧的表现和风格的营构而言,大字无疑有着更多的腾挪空间和施展余地。而在小字中,小楷书虽然也有相当难度,但毕竟有公认的经典范式,只要下工夫临摹前人,达到相当的水平是不难的,有前人成熟的风格作参照,便很容易拿到“入帖”的基本分数。况且,小楷书追求的是整齐美,而小行草则不但要有整齐美,而且还要求灵活变化,摇曳错落,难度当然更高。譬如体操比赛,动作的难度系数是裁判的重要参考,书法展览的评委们在这方面不难达成共识。

第二,张海的小字行草书作品用笔精到,风格典雅,提按精微,简洁洞达而又富于变化。张海有极强的控笔能力,线条如精金屈铁,劲健而又润泽,内敛而又富于张力。从整体上看,既有小楷的整齐,又有行草书的摇曳多姿。不但在当代展览作品中罕见,而且在整个书法史上也属稀有的品种,自然会令人眼前一亮。

第三,张海的小字行草书是碑帖结合的产物。这也是他在书法史上独树一帜的根本原因。书法史上并非没有小行草。“二王”的简牍,苏轼、黄庭坚等人的手札题跋,赵孟頫、董其昌的许多作品,都是小行草,但这些无一例外地都属帖派风格的作品。张海的小字行草与上述作品最大的不同在于:引进了碑派的用笔特点,用笔简约雄强,质朴拙厚,内藏筋骨,外敛锋芒,给人一种含蓄内敛的美感,使人耳目一新,眼前一亮。

五届国展获奖以来,张海先生把小字行草书作为其主攻书体之一,20多年来未尝或辍。因小字行草书写起来较大幅作品为便,他便随时练习和创作,即便在开会、出差或出国访问之际,也带上册页笔墨,趁暇书写。积年以往,竟攒下小字册页数十本,其勤勉自励可见一斑。俗语云“熟能生巧”,要掌握书法的妙理要诀,大量的书写练习无疑是必不可少的。

当然,张海的大量书写并不是简单的重复,他是一个勤于思考且善于思考的人,多年来在小字行草书方面,他一直在探索新的方向,酝酿新的突破。看他现在的许多小字行草书作品,如《双石记》《古文四篇》《元曲选录》等,和20多年前的作品相比,已经有了很大的不同。很多人都认为他越写越精到,但其精到究竟表现在哪里?笔者认为其变化主要表现在三个方面,概括为三个字:简,拙,敛。

简是张海小字行草书的明显特征,也是他多年来书风走向的一个明显趋势。从用笔上看,淡化提按的技巧,减少牵丝映带,从字形结构上,化繁为简,化静为动,化写实为写意,遗貌取神,以精神气韵统御全篇,而不是作形而下的技巧展示,使张海的小字行草书作品更加简率高古,气韵生动。在艺术上,简是一种很高的境界。世称“桐城三祖”之一的刘大櫆说:“文贵简,凡文,笔老则简,意真则简,辞切则简,理当则简,味淡则简,气蕴则简,品贵则简,神远而含藏不尽则简,故简为文章尽境。”书法又何独不然!

其实简是张海书法一以贯之的审美追求。从他遗貌取神的草隶、独具特色的破锋行草书都可看出端倪,乃至他极具个性的落款签名都可以看出他尚简的风格特色。

拙则体现了张海小字行草书的碑派风格特色。张海近年来的小行草,尽量淡化技巧,收束锋芒,笔画截长续短,结体变欹为正,把纯熟的技巧寓于一种平实本色的书写之中,充分体现了傅山所主张的“宁拙毋巧,宁丑毋媚,宁支离毋轻滑,宁真率毋安排”。观其用笔,沉稳平实,如锥画沙,香象渡河,脚踏实地,把质朴拙厚、返璞归真演绎得活灵活现、具体而微。

敛则表现了审美建构的内化。观其小字行草书大幅作品,敛束矜庄的气息扑面而来,通篇很少有纵放荡逸的长笔画,即使长撇也尽量不出锋,且收束于字形的框架之内,捺则多用反捺、点捺,竖弯钩、背抛钩等多有以意代笔,点到为止。敛束的审美追求好比武术的内家功,功夫技巧不外露,却有很深的内涵。这与张海的个性为人有密切的关系。他内心热情似火,激情澎湃,而表现出来的则是一派平和淡然、温文尔雅,事业心、好胜心极强却非常低调,所有这些,与他的小字行草书风格都十分一致。可以说,在张海的书法里,藏着他为人为艺性情品格的密码。

独辟蹊径:破锋行草书

破锋行草书是张海先生的一大创造,也是张海书法的一大奇观。

所谓“破锋行草书”是指用一种笔尖分叉的毛笔书写的行草书。由于毛笔笔尖分叉的随机性及其运行过程中的不可控性,使书家笔下的形象千变万化,生动活泼,生机盎然。

关于破锋,古人论述不多。清刘熙载在《艺概》中说:“笔有用完,有用破。屈玉垂金,古槎怪石,于斯别矣。”描绘“屈玉垂金”,当然得用完笔,但描绘“古槎怪石”,那就非用破锋不可了。熙载此语,未必一定是论画,而是论笔法和审美意象的关系。古来书家,尤其是帖派风格的书家,大率以遒丽为主要的审美追求,点画如“屈玉垂金”,故多用完笔。破锋仅为偶见。笔法中有所谓“渴笔”“沙笔”“枯笔”,则主要是墨法的变化,墨近于枯,使笔下出现丝丝飞白,与饱笔润墨形成对比,增加了笔底的变化。但这和破锋还不完全是一回事。

在作品中大量地乃至有意地使用破锋,是张海先生的首创。张海的破锋用笔,以偶然开始。据其自述,曾以一种比较便宜的加健长锋羊毫在略硬的纸上作行草书,笔本已陈旧,书未过半,笔锋已破,乃极力攒捉拢聚,笔锋时聚时散,终于写完。张壁视之,颇有意外效果。笔锋虽破,但仍有主导,时聚时散中,颇见性情张弛,心绪低昂,线条随机变化,体现一种不可重复性。犹如钧瓷的“窑变”,入则一同,出则万殊。

张海是一个勤于思考的人,这种偶然的经历,使他深受启发,从中看到了创新的契机。后来他便有意地用同样的笔墨条件,用破锋笔法完成创作。在反复的实践中,他已能比较自如地驾驭散开的笔锋,使之能够按照自己的意愿表现笔下的形象。

书法理论界对张海的创新给予充分的肯定和高度的评价。刘宗超先生提出“破锋行草书”的概念。他说,张海“诸体中最有代表性的是其20世纪80年代即已形成的‘草隶’和近年完善形成的独具一格的“破锋行草书’……从‘草隶’到‘破锋行草书’,标志着张海书法独特笔法已经形成。”刘艺、周俊杰、李刚田、曹宝麟、周永健、周志高、黄君等十余位书家对张海破锋行草的代表作《苏辙〈黄州快哉亭记〉》分别做了详细解析。曹宝麟先生评之日:“放旷恣肆,驰骤合节,其焦墨破锋尤为警拔,足称子由‘变化倏忽动心骇目’八字焉。”周永健先生说:“张海先生行草善用破锋,独取一格,盖家数自成矣。域中涉此而善运者寡也。”

张海的破锋行草书,之所以得到当代书界和理论界的高度赞赏,不是偶然的。它充分体现了张海书法的独特性和探索性,充分体现了书法的时代特色,具体说来有以下四个方面:

第一,比起前人创立的多种笔法,破锋笔法在书写性方面表现得更充分。书法艺术的妙谛在于它的书写性。不言而喻,书法艺术的终极魅力也在于它的书写性。只有通过“鹰望鹏逝,不得重改”的书写过程,才能表现笔象和墨象的千变万化,同时也才能充分表现书写者的个性、审美追求和审美品格。启功先生有一段话论及书写性,他说:“或问临帖苦不似奈何?告之曰:永不能似,且无人能似也。即有似处,亦只为略似、貌似、局部似,而非真似。苟临之即得真似,则法律必不以签押为依据矣。”(启功《论书札记》)临帖不能全似,乃因为是各自手写的原因,既是手写,必有其个性禀赋在,故不可能与原帖全似。张海的破锋行草,因其工具使用中的随机变化,更是个性突出,变化多端,连作者个人也无法复制,每张作品都是独特的“这一个”。

第二,破锋行草书发展了中锋用笔的技法观念。历来的中锋笔法是“令笔尖常在字画正中”,这可以理解为“聚中锋”。而破锋笔法则不同,它的笔锋不止一个,字画也不止一道,但要求每一个叉开的笔锋都在字画正中,这可以称为“散中锋”,因为是散中锋,故每一根叉开的线条也都是圆劲而浑厚的。

另外,散中锋要求笔锋散而能聚,这也是张海破锋行草书与其他人的不同之处。此前有些从事前卫书写的现代派书家,也曾使用破锋,但能散不能聚,有些甚至用笔根揉搓,这样笔锋就不可能再重新聚合。张海则不同,他的破锋时散时聚,始终不离中锋的主宰。故张海的破锋大大地发展和深化了中锋用笔的技法概念。

第三,张海的破锋行草书,充分体现了线条的骨力。孙过庭在《书谱》中提出“骨气”和“遒润”两个概念。他说:“假令众妙攸归,务存骨气,骨既存矣,而遒润加之……若遒丽居优,骨气将劣,如芳林落蕊,空照灼而无依;兰沼漂萍,徒青翠而奚托。”在孙过庭看来,“骨气”和“遒润”固然都重要,但还是要以骨气为根本。就帖与碑二家对比而言,帖派偏重遒润,碑派偏于骨气。遒润之笔如屈玉垂金,骨气之笔如古槎怪石。故孙过庭云:“如其骨气偏多,遒丽盖少,则若枯槎架险,巨石当路,虽妍媚云阙,而体质存焉。”

第四,张海的破锋行草书充分体现了尚意从简的审美追求,这与他的小行草书是一致的。观张海的这类作品,很多字脱略形,意到笔随,变形易态,几使人难以辨认。如《扫素吟诗》联的“扫”“龙”“意”字;《元好问〈临江仙〉》的“共”“远”“底”等字,单独挑出来,很难辨认。但在整幅作品中,便没有阅读的障碍而且显得非常和谐。书法艺术与实用性书写是不同的。书法艺术既须以汉字为基础,又须不受书写规范的束缚,在二者之间开拓艺术表现的空间,才是书法艺术应有的品格。苏轼论画云:“论画以形似,见与儿童邻。”同样,对于书法,也不能以“易识读”作为最高目标。张海的破锋行草书正是以这种介于似与不似之间的艺术手法,营造出一个朦胧玄妙的艺术世界。

张海《小字行草书册页选 自作诗十一首 》

瘦硬通神:铁线行草书

在张海先生的行草书大家族中,有一个特殊的成员,即铁线行草书。作者用长锋羊亳,主要用所谓“一分笔”,有时用“二分笔”,亦即全用笔尖的部分书写,线条细劲瘦硬,如铁画银钩。粗粗一看好似用硬笔写出来的,仔细看去,与硬笔又有显著不同,其中提按顿挫,往收垂缩,使转向背,一一分明,只是比平常的行草书更加含蓄,更加浑劲,更加骨力中含。观看张海书法展的人,几乎没有不喜欢他这类作品的。

中国书法从篆书发展而来,篆书线条的细劲匀圆是书法艺术重要的审美基因,被称之为“篆意”。篆意代表着高古、骨力、雄强和气格。杜甫诗句云:“苦县光和尚骨立,书贵瘦硬方通神。”“苦县光和”是指苦县(今河南鹿邑)的《老子碑》和立于东汉光和年间的《樊毅碑》,这两通碑相传为蔡邕所书,都极为细劲。杜诗所谓“书贵瘦硬方通神”乃是古典时期带有普遍意义的审美共识。“瘦”的审美意象往往和清雅、脱俗、仙风道骨联系在一起,而以王羲之为代表的丰腴妍丽的帖派书风则被认为是俗艳姿媚的,因此才有韩愈的诗句“義之俗书趁姿媚”。

然而自帖派文人统治书坛以来,王羲之一路的丰腴妍丽的书风成为书坛主流。帖派书风追求用笔的提按变化,适度的丰腴对于表现这种变化当然是必要的,所以自晋唐以来,少有以瘦硬书风称雄书坛者,尤其是行草书。楷书方面有赵佶的瘦金体,但被认为是一个特殊的个案,一种另类的风格。直到明末书坛兴起变革之风,才开始出现瘦硬风格的行草书,以八大山人、黄道周为代表。碑派书风崛起以来,瘦硬书风才重新回到书家的视野,近代以来,以瘦硬书风卓立书坛者不乏其人,如李叔同、徐生翁、林散之、高二适等。然而李叔同主要是隶书,行草作品不多,徐生翁则以稚拙书风见长,书体以楷为主,笔画少有牵连映带,难免有单调之感。林、高二位则以草书为主。

张海先生与上述书家都不同。首先,张海先生的瘦硬书风与他的篆书、隶书并无直接的关系,并非从篆隶衍化而来,而是他有意开发的一个行草书的新风格、新样式。其次,他与怀素的细线条草书有一定的关系,但也并非怀素草书的延续。张海曾以怀素为范本,临习过很长时间,这种经历,也许为他瘦硬风格的行草书打下了相当的基础,但怀素狂草不是它的唯一和直接来源。两相对比,可以明显感觉其中有张海独特的体悟和创造在。再次,张海的铁线行草书吸取了很多帖学的元素,其中的起止逆藏、使转虚实、牵丝映带多有来自帖派的用笔技巧,而结体的内敛含蓄、风格的典雅巧丽更是与帖派书风别无二致,可谓异曲而同工。

我感觉张海的铁线行草书,其创作的灵感应该是来源于他的小行草。仔细分析其代表作,如《屈原〈渔父〉》《西湖七月半》《张可久〈怀古〉》《仿调四首》与其清秀内敛的小行草有异曲同工之妙。然而这种风格又不是小字行草简单地放大。东坡云:“小字难于宽绰而有余。”因而小字的笔画当力求细劲。换言之,细劲的笔画在小字中不是难点;小字的难点在于结体的从容优裕。而细劲的笔画在大字中,则是对书家的巨大考验。在疏朗的结体中,细劲的笔画必须足够有力,有充分的质感和张力,才能使整体结构不至于显得凋疏和单薄。观张海的铁线行草书,线条虽细,但显得浑劲饱满,力送到尖,无一毫含混懈怠之处。譬如输水的管道,虽然管径不粗,但因有足够的压力,管中水流饱满奔放,势不可遏。

其实写行草书的人都有这样的感觉,用三分笔、四分笔写较粗的线条相对容易,而用一分笔、二分笔难度就大得多。行草书的挥洒,总想追求一种风樯阵马、痛快淋漓的感觉。因此用笔也总以重笔濡染为快。至如细线勾勒,一则对控笔能力的要求太高,一般人很难做到,再则总有一种不能尽兴的感觉。

张海在铁线行草书方面的成功,缘于他异于常人的独特优势。首先与他的性格有关。张海是一个表面沉稳淡泊而内心却热情似火的人。他的热情从来不会以奔腾澎湃、咄咄逼人的方式释放出来。尽管内心昂扬激荡,但他表现出来的情绪总是可控的、优雅的乃至温润如玉的。这是为人的至高境界,也是艺术的至高境界。其次,张海在用笔方面有相当扎实的功底。写铁线行草书需用一种长锋笔,笔锋尖如鹤嘴,挥运起来极难把握,因笔锋细长,传导不利,一般人使用起来总有一种指挥不灵的感觉。张海经过长期的训练,把握了其中的诀窍,故能指挥如意,得心应手。观其笔下的线条,凝练圆劲而又流畅饱满,提不离纸,按不聚墨,牵丝映带之处,精微细膩,不让帖学名家。其中有些作品,在细劲的总体风格之下,又时有粗壮的线条穿插其间,以增加视觉冲击力,且能增加画面的层次感。如《李白诗四首》《我家住在黄土高坡》《王安石〈登飞来峰〉》等。此外,张海先生是一个在艺术上富于创造精神的人。他在行草书上的不同风格,既是因缘际会的结果,又不完全是自然生长出来的。其中有他主动挖掘、培育、深化的努力在。他总是在平时的创作中,试验各种技法、各种风格的运用与表现,一旦发现新的元素,便主动加以培育、强化,使之不断发展完善。他独特的小字行草、破锋行草书都是这样,铁线行草书也是如此。如果说机会总是给有心的人准备的,那么也可以说,艺术创新之门总是向有心的人敞开的。这是张海的艺术创新实践给我们的又一深刻启迪。

满纸云烟:草书

人的性格是立体的、多层次的。我们说张海是一个内敛而平和的人,虽然有满腔热情,但表现出来的情绪却是温和的。这也构成了他的书法风格的基调。但是并非没有例外。2014年他在郑州举办“古稀新声”书法展,其中有一件六尺中堂,内容是仲殊的《南柯子·忆旧》,这是一幅典型的大草作品,用笔生辣豪纵,结体奇异峻险,墨色枯润变化,对比强烈,通篇大开大合,满纸云烟,给人以痛快淋漓之感。这种风格的作品在张海的作品集中虽不算多,却显得特别与众不同。

张海有无限的艺术创造力。正像沈鹏先生为他的作品集作序时所用的标题一样,他的艺术生涯即可以归结为“创造力的实现”。他不拒绝任何风格的尝试。何况他的草书探索起步很早,从《张海书法》中的《鲁迅〈别诸弟〉》《张海书法新作选》中的《汉俳二首〈古今说钟情〉》到《创造力的实现》中的《元好问〈临江仙〉》,以及他的许多破锋行草书作品,都有极为明显的大草特征。张海的大草有着与众不同的个性特点:

第一,张海的狂草不追求无行无列的纵情挥酒,而是在挥洒中仍然保持一种行列的秩序。如果说旭素式的狂草章法像是一片横流的泽国,则张海的狂草则更像是奔涌向前的大河。换言之,张海纵使在物我两忘的创作状态中仍然保持着一份难得的清醒和理性。这种清醒和理性有效地保证了笔墨技巧的发挥。所以检点张海的大草作品,笔墨少有失误,少有心手不应、意到笔不到的缺憾。

第二,张海的草书线条苍涩厚重,蜿蜒顿挫,有强烈的质感和张力,和旭素一路的帖派狂草有明显的不同。可以明显地看出,张海在运笔中是行留并重、迟疾益擅的,其用笔有鲜明的节奏,当行则行,当驻则驻,遣不恒疾,迟不常留,这种笔法显然来自其碑派用笔的严格训练。故其草书的用笔,绝无轻滑虚怯之病。比如他的大草中常有长长的拖笔,像《仲殊词》中的“沙”字、“声”字,以及《潘阆〈长忆观潮〉》中的一些字,拖笔一拓直下,力重千钧,笔画虽细,但苍涩厚重,充满张力,形成张海行草书与众不同的鲜明特色。

第三,张海大草书的一个最大特点是适意书写,并不特别讲究狂草的形式,甚至用字也不特别拘泥于草法,正像在章法上并不追求无行无列一样。所以我们看张海的草书,更像是纵肆恣意的行书,然而作者炽烈的感情就是在这种恣意的书写中畅快地流淌、奔涌,让你感到一种震慑心魄的感染力。在这里,我要特别说说《最浪漫的事》这件作品。这是一件十分独特的草书作品。作者满含炽热的感情,饱蘸浓墨,以娴熟的技巧放笔挥洒,其字里行间满是浓浓的爱意。我相信这幅作品是他有感而发,特地为其患病的夫人创作的。数年前作者夫人患病,曾一度不能独立行走。于是张海先生用轮椅推着妻子在公园散步。正如姚若龙在歌词中所写的那样:“一路上收藏点点滴滴的欢笑,留到以后坐着摇椅慢慢聊。”在作品中,作者以平凡的心、浓烈的情,用心血书写着人间大爱。在作品的跋语中,作者写道:“人生世间,最浪漫者何?曰爱;爱之最浪漫者何?曰平凡之爱!

‘和你一起慢慢变老,老得哪儿也去不了,你还依然把我当成手心里的宝。’此乃平凡之爱,足以感天地而泣鬼神也。”这是一幅从形式到内容都高度完美和谐的作品。它展示的不仅仅是作者娴熟的技巧,也不仅仅是作者富于创意的匠心,更是作者真挚浓烈的亲情、爱情和感天动地的人间大爱!

此类风格的作品还有《柳宗元〈与韩愈论史官书〉》。以条屏的形式写大篇幅的草书,此前尚属少见,观者至此,无不眼前一亮。细观此作,但见笔墨饱满,行笔流畅,作者激情澎湃,心绪飞扬,数百字一气呵成,毫无懈怠之处,诚属难能可贵。从此作我们可以看出作者的用笔技巧以及对草法、章法的把握已经到了炉火纯青、得心应手的程度。在总体布局上,每隔三四行留一空白,既有规律,又不死板,这既是为了观者阅读的便利,也为了作品不至于沉闷板滞。从这些细节中,都可以看出一位年过古稀的老人精致的艺术匠心和迥出常人的创造力。

《明人绝句九首》长卷又是另一种风貌,介乎《仲殊词》和《柳宗〈与韩愈论史官书〉》两者之间。此作用笔仍然老辣苍劲,但较之《仲殊词》,作者的心境似为平静,故此作行笔从容蕴藉,提按起伏变化较大,画面较为丰富。对于一个书家来说,基本风格形成之后,在每一幅具体作品的创作上,会受到多种因素的影响,其中不但有作者的艺术功力,而且有当时的心境、精力、情感乃至知识储备等方面,因此具体作品的风貌,并不一定完全符合作者事先的设计。唯其如此,书法艺术才让人感到魅力无穷。

张海对于激情书写的创作状态特別神往,如杨凝式“似若发狂,引笔挥酒,且吟且书,笔与神会,书其壁尽方罢,略无倦怠之色”。张海也时常在这种物我两忘的状态下创作。愚以为“匠心”和“激情”是艺术家的两翼,一个优秀的艺术家必具此两翼。匠心要靠激情来表现,激情需要匠心作支椽。离开匠心,激情或成涂鸦;离开激情,匠心或流于做作。张海先生有着一流的匠心,又有着十足的激情,所以他的书法艺术既有不同凡响的功力和形式感,又有丰富的内涵和饱满的感情。这正是张海书法艺术的魅力所在。

张海《行草书扇面 唐 李贺<李凭箜篌引>》

渊渟岳峙:常态化书风

以上所分析的张海行草书的不同风格,是他在书法艺术创作实践中形成的不同风貌。接下来的问题是:张海最基本的、最常用的本色书风是怎样的?

这里涉及一个颇有争议的问题:书法有没有创作?一种意见认为:书法就是写字,只要按照前人留下来的传统技法把字写得好看,中规中矩就行了,无须什么创作。而另一种意见则认为,书法既是艺术,就必然要有变化,有变化就必然要表现个性、表达理念、体现作者的审美理想。这正是书法创作的内容。前者多是帖派的观点,后者则是碑派的看法。

前面说过,张海先生主要是受到碑派的熏染,其书风、书学观点也都具有明显的碑派特色。所以在书法创作的问题上,自然是赞成后者的。对此问题,张海有一个精辟的见解。他说书家也像演员一样,有本色演员,有专业演员。只能写一种风貌的书家,就好比本色演员,按自己的本来性格,可以把人物演得很真实,有时达到极致的境界,甚至分不出戏里戏外,其发自内心的真实情感往往感人至深。专业演员与本色演员最大的不同是,可以按照剧情的需要塑造性格不同的角色。在舞台上塑造人物,当然是创作,不但专业演员塑造不同的人物是创作,而且本色演员按照自身条件塑造人物也是创作。同样道理,一个书家,不管你能写几种面目,只要是挂在展厅里的作品,无疑都是创作的成果。作为一个书家,谁不想让自己的风格面貌多一些呢?

所谓常态化书风,就好比一个演员卸妆之后的本来面目一样。不言而喻,本来面目包括演员的自然条件、智力水平、学养禀赋乃至人品,等等,对于角色的塑造都有极大的关系。书家更是这样。书家的常态化风格,是其创新与变化的根本依据。书家的功力学养都将在他的常态化书风里毫无保留地表现出来。

张海行草书的常态化书风大致上是以行为本,以草为枝,不激不厉,骨力强健,充满阳刚之美。用笔沉稳厚重,朴拙简远,骨力中含,富于张力,重质感不重提按,充分体现碑派书风的用笔特色。以《柳永<望海潮>》为代表,中锋为主,笔墨浑融,多有纵敛的变化,少见提按的小巧,干裂秋风,润含春雨,大开大合,但总体上敛多纵少,于牵丝映带处营造出细节的精彩,表现出作者极强的控笔能力和扎实的基本功。

张海行草书常用的笔法技巧和表现形式在这里都可以见到,但都并不极端,一些表面看起来差别甚大,乃至于很难兼容的风格,在这里都达到了高度的和谐和完美的统一,表现出鲜明的中正、中和、中庸的特色。

所谓“中正”,是说张海的此类作品结体、章法的平正通达为主要面貌,布局匀整协调,行气直如引绳,绝无欹侧偏颇之感。每个字的结裹也都是端庄矜束,但却不失变化。

所谓“中和”,是指在这种常态化书写中蕴藏着他不同风格的因子,如《苏轼<满庭芳>》,这幅作品用饱满的笔触书写,但其中也有许多破锋的笔法;中间有几行,还有作者曾经屡屡尝试的“一笔草”的技法,墨将枯尽方才蘸笔,枯笔杂于润墨之中,形成跌宕起伏的效果。其中细劲的长拖笔,又体现了铁线行草的神韵。总之,张海各种不同的行草书风格,在这里都得到了充分的展示。

中庸者,是说各种技巧的展示在这里都恰到好处,无过无不及,故通篇的效果十分和谐。把常态化书写与张海各种风格的行草书做对比,可以明显地感觉到,常态化书写才是张海行草风格的本来面貌,而其他面貌各异的不同书风是张海有意把某种特点推向极致的结果。

作者取法广泛,深汲广纳,镕铸锻冶功夫至深。张海倾心行草书数十年,临古人法帖无虑数十家。其用功最勤者张旭《古诗四帖》《肚痛帖》和怀素《自叙帖》《苦笋帖》,以及王铎、黄庭坚等,又从魏碑、汉简中汲取笔法,早年也研习过当代书家如费新我、王学仲等人的作品,在长期的研习中,加入自己的理解和追求,集千家米煮成一锅饭,最终成就自己的行草书面目。以《虞集<题渔村图>》《辛弃疾<望海潮>》以及《不忘永存》联等作品为例,不难看出张旭的纵肆圆融,怀素的流畅内敛,以及王铎的峻拔翕张。其中壮硕淋漓的笔画有汉简帛书的模型,转折的沉郁顿挫显然有王铎等人的影响,细劲有力的长拖笔则与费新我先生有异曲同工之妙。继承传统又不步趋一家,正是张海行草书的最鲜明的特色。

作者极为尊师,书界都知道他有三个老师:费新我、王学仲、沙曼翁。张海对他的老师念念不忘,不但把老师的作品长期陈列在他的艺术馆里,还多次举办纪念活动。作为郑州大学书法学院院长,他个人出资设立了奖学励志的“新我奖”,这不但是他尊师情结的反映,也表现了他与师生共勉,“岁月如流,不断新我”的情怀。然而张海的从师,并非对老师亦步亦趋,更不是只学老师的字。他从老师那里继承下来的是一种精神、一种方法。费新我先生活到老、学到老、追求到老、创新到老的自强不息的精神,对张海影响至深。他正是按照老师的教导,以老师为榜样,在书法艺术的道路上不断探索,不断取得创新的成果。

张海的常态化书风,可以用一个词来概括:渊渟岳峙。即像山岳一样岿然屹立,像大泽一样静水流深。这是他书法的本来面目,就像一个演员卸妆之后的本来面目一样。在台上,他是一个优秀的演员;台下,他也是一个大写的人。本色的书风是张海各种不同风格面貌的依据和出发点,也为他的不同风格提供养料。不言而喻,如果没有他在本色书风中的深厚积淀,想幻化出各种不同的风格面貌是不可能的。

仔细观察张海几种不同面貌的行草书,差别应当说是明显的,观者的感觉绝不相同。我们把他娟秀清雅的小行草与弃放纵肆的大草做对比;把简率浑茫的破锋行草书与刚健斩截的铁线行草书做对比,风格迴异,几乎看不出是出于一人的手笔。但这些不同的技法和风格元素,我们在他的本色书风里都可以找到。作者把某一种技法加以放大、扩充、完善,乃至推向极致,于是一种新的风格面貌便出现了。当然,这个过程是艰难而漫长的,它需要敏锐的艺术感觉,功力技法的不断修炼和把握全局的能力,当然更需要勇于创新的胆识,并非人人都能做到。但不管怎样,张海这种独特的创新路径仍然能给我们以丰富的启迪。

原文刊发于《时代报告》2020年第9期

作者:西中文